L’écrivain et la politique : les normes en débat sur deux publications Facebook de Barnabé-Akayi

Houessou Séverin AKÉRÉKORO est Docteur en Littérature française de l’Université d’Abomey-Calavi (Bénin), où il donne des cours de Littérature française, de Théorie littéraire et d’Analyse du discours. Il est membre du Réseau Africain d’Analyse du Discours (R2AD). Il a publié des travaux sur l’argumentation dans le récit de fiction, la problématique générique ou encore la sémiotique du nom propre. Il est l’auteur de l’essai Éléments d’étude sur les foyers littéraires (Cotonou, Plumes Soleil, 2024).

Introduction

Dans le recueil Le silence de la mer de Vercors, paru dans la période de l’Occupation allemande en France, on découvre ces mots d’indignation de Renaud Houlade, l’ami du narrateur, qui, effrontément exaspéré par les horreurs de son époque, décide d’envoyer au bûcher sa « bibliothèque » et tous ses trésors culturels, dont il décrit « L’impuissance » (c’est d’ailleurs le titre du récit concerné) :

tu voudrais que je garde tout ça sur mes rayons ? Pour quoi faire ? Pour, le soir, converser élégamment avec Monsieur Stendhal, comme jadis, avec Monsieur Baudelaire, avec Messieurs Gide et Valéry, pendant qu’on rôtit tout vifs des femmes et des gosses dans une église ? Pendant qu’on massacre et qu’on assassine sur toute la surface de la terre ? Pendant qu’on décapite des femmes à la hache ? Pendant qu’on entasse des gens dans des chambres délibérément construites pour les asphyxier ? (Vercors, 1963 : 127).

Ce propos est un réquisitoire sévère contre les écrivains et leur art. Pour le personnage, les textes littéraires permettent un simple contentement de soi, un dialogue sans attache avec les auteurs, tout cela sans aucune prise sur la vie réelle. Lire n’empêche pas que bien des crimes essaiment un peu partout sur la terre : incendies criminels et de masse, massacres organisés, scènes de guerre, fours crématoires, etc.

Au fond, ces mots posent une norme de l’éthique de la littérature ou de l’écrivain : à quoi sert l’une ou l’autre dans un monde de destruction ? La réponse du personnage, vu sa rage, est sans appel : ou la littérature sert à éviter le mal ou l’existence de l’écrivain perd de sa pertinence. C’est attribuer à l’écrivain une fonction sociale. Entre principes esthétiques, autonomie institutionnelle du champ et inscription dans l’espace global du politique, cette perception s’explique, selon Jonathan Cook, parce que les auteurs sont justement devenus des figures majeures de la culture moderne : « because they write books, authors are expected to have wise things to say about the whole range of political and personal dilemnas. » (In Childs and Fowler, 2006 : 13). Il ne s’agit pas, pour nous, de revenir, en sociologue de la littérature[1], sur l’histoire des rapports entre écrivain et pouvoir.

Le personnage du récit de Vercors nous installe dans un débat devenu un poncif, celui de l’engagement de l’écrivain comme normalité évidente. En ce sens, Nicole Ramognino écrit : « La ‘‘normalité’’ du comportement juste ordinaire est le produit d’une combinaison entre un processus d’institutionnalisation des activités, qui se donne soit sous forme de routines soit de règles et d’un rapport perceptif direct aux événements. » (2007 : 35). Et justement, deux publications[2] de septembre 2024 sur la page Facebook de l’écrivain béninois Daté Atavito Barnabé-Akayi[3], portant sur l’écrivain et l’impératif de l’engagement au sens large, relancent la polémique avec bien des polarisations. Ce sont ces posts, inscrits dans une double perspective interdiscursive (celle de leur environnement technodiscursif et de l’intertexte sartrien de l’écrivain/intellectuel), que notre travail envisage d’analyser.

À ce propos, nous posons la question fondamentale suivante : quelles polarisations découlent des publications de Barnabé-Akayi dans le contexte de la conversation numérique et de l’intertexte de l’écrivain engagé ? Nous la déclinons, pour l’économie de la démonstration, en deux questions spécifiques : quelle est la position défendue par le jeune auteur béninois ? quelles sont les opinions en conversation (directe ou indirecte) à partir de ses publications ? L’hypothèse que nous entendons vérifier, en prenant appui sur l’Analyse du discours numérique et le Comparatisme, est que les deux courts posts sont le lieu prégnant d’un interdiscours axé sur la question de la norme de l’engagement de l’écrivain.

Le travail est organisé en trois points majeurs : il convient, d’abord, de poser le cadre théorique (notion de norme et approche méthodologique), ensuite, de mettre en exergue les positions des abonnés dans leurs technoconversations par commentaires par rapport à la position de l’auteur internaute et, enfin, de faire une comparaison avec la position de Jean-Paul Sartre dans Qu’est-ce que la littérature ? et Plaidoyer pour les intellectuels.

1. Contexte théorique de l’étude

Le contexte théorique consiste en une présentation de la notion de norme à partir de travaux spécialisés et en un exposé concis des deux outils méthodologiques choisis (Analyse du discours numérique et Comparatisme).

1-1. Circonscrire la notion de norme

La notion de norme, « hautement polysémique », selon Josiane Boutet (dans Charaudeau et Maingueneau, 2002 : 402), qui s’y intéresse dans le champ des sciences du langage et de la communication, s’inscrit dans diverses isotopies : lexicale (normal, normalité, anormal, anomalie, normaliser, normalisation…), synonymique (loi, principes, règles, recommandations, régularité, valeurs, idéal…)[4] ou antithétique (anormal, désaccord, transgression, déviance, rupture…). En ce sens, les auteurs du Dictionnaire de science économique et du Lexique des termes juridiques estiment qu’elle résulte de conventions, recommandations, labels, codes de bonne conduite, règles, caractéristiques, exemples de bonnes pratiques… (Beitone et alii, 2019 : 436 ; Guinchard et Debard et alii, 2019 : 724). C’est dire que les normes impliquent trois axes importants, que nous nommerons : le quoi normatif, le qui normant et le pôle normalisant.

Le premier, le quoi normatif, concerne les objets de la norme qui permettent d’établir des principes encadrants : ce sont les habitudes, les règles, les régularités observées, les étalons ou les dispositifs au sein d’une communauté. Le deuxième, le qui normant, prend en compte les acteurs intervenant dans le processus : ce sont la société dans son ensemble, les individus, l’État, les institutions nationales, les groupes constitués, les organismes internationaux, etc. Le troisième, le pôle normalisant, concerne les champs d’activités que couvrent les normes : ce sont les domaines social et éthique, économique ou commercial, environnemental, linguistique[5] ou communicationnel, juridique, psycho-comportemental, sexuel, éducatif, voire international (confer l’article « Norme internationale » dans Nay et alii, 2017). Ces trois axes permettent, pour reprendre les mots de Gisèle Sapiro, « de savoir quels groupes parviennent à imposer leurs normes comme légitimes, par quels mécanismes, dans quels espaces sociaux, et quelle résistance ils rencontrent (ou non). » (Dans Sapiro et alii, 2020 : art. « Norme(s) »). La légitimité des normes, en effet, est le résultat d’une négociation sociale et verbale, et elle s’inscrit avec le temps dans l’imaginaire.

Dans un numéro de la revue Réseaux consacré à la question des normes en technologies de l’information et de la communication, Benoît Lelong et Alexandre Mallard notent dès la Présentation qu’elles désignent « une réalité hétérogène, difficile à cerner. » (2000 : 11). Les champs diffèrent en effet, et les processus ne sont pas homogènes. Elles relèvent ainsi de standards techniques. Dans sa contribution : « L’écriture des normes », Alexandre Mallard examine les processus et les acteurs intervenant dans la normalisation : écriture prescriptive, mise en œuvre de savoirs spécialisés, pratiques d’arbitrage, travail des experts… Or, les normes peuvent relever aussi de modèles socio-doxiques sous-entendus. Roland Barthes les appelle dans Mythologies « les normes non écrites de la vie relationnelle en société » (1995 : 214). Tel est le cas des dix commandements dits de Dieu dans la tradition judéo-chrétienne, du seuil de tolérance des mœurs dans une société donnée, des modes d’accession au pouvoir dans divers espaces politiques constitués, des principes guidant la relation éducative dans un pays, et même des rapports prégnants en milieu familial (parents, enfants, etc.).

À partir de ces précisions, quelle définition donner à la notion ? Jean-Marie Klinkenberg dit que le mot « désigne un état de choses qui apparaît comme une règle aux yeux du corps social. » (Dans Aron et alii, 2010 : 519). Et pour Jean-François Dortier et alii, ce « sont des ensembles de règles, plus ou moins explicites, adoptées par une société. » (2008 : art. « Norme sociale » et 2013 : art. « Norme »)[6]. Nous pouvons soutenir, en nous fondant sur ces sources, qu’une norme est un état habituel, une règle établie, un principe de conduite communément admis dans une société, de façon formelle, avec une base juridique, ou informelle, par consensus tacite. De quoi retourne dans les faits cet état de choses ? André Lalande insiste, à cet effet, sur trois points marquants : « Les trois classes fondamentales de normes sont celles de la pensée logique (l’idée de vérité), de l’action volontaire (l’idée du bien) et de la représentation libre, ou pour d’autres du sentiment (l’idée de beauté). » (2021 : 691). Il convient de s’attarder à ce propos.

Le travail de création de l’écrivain relevant de la représentation sémiotique du monde, il est concerné par les normes du beau. Elles sont, dans ce cas, esthétiques et de trois ordres : linguistique, formel et thématique. Mais un auteur peut être concerné aussi par les normes de la vérité, de la même manière qu’un philosophe, un journaliste, un homme de droit. Or, postuler un engagement politique de l’écrivain, comme c’est le cas dans notre corpus, déplace le débat au niveau surtout des normes du bien, donc à un plan purement social et moral. On sait que la question intéresse les sciences sociales depuis leurs origines. Il suffit de rappeler le fameux Chapitre III des Règles de la méthode sociologique d’Émile Durkheim (1894[2021]), consacré aux « Règles relatives à la distinction du normal et du pathologique ». Sans revenir sur le détail de ses explications, admettons avec Jean-Louis Beauvois que le concept de norme sociale a deux usages :

Il peut dénoter (norme descriptive) une régularité de comportements ou de jugements dans un collectif social donné (groupe, catégorie professionnelle, société globale…) non soumise à des contraintes externes saillantes. L’idée de norme est ici proche de celle d’habitudes sociales : normes vestimentaires, alimentaires, esthétiques… C’est surtout pour ces normes qu’on parle de conformisme et de déviance. Mais il dénote aussi (norme injonctive) un type de comportements ou de jugements dotés de valeur sociale dans un collectif donné, même s’ils n’y font pas l’objet de régularités avérées (se comporter selon ses idées : normes de conscience ; expliquer des comportements de façon interne : norme d’internalité…). La connaissance de telles normes par les gens intervient dans leurs stratégies d’autoprésentation. (Dans Doron et Parot, 2019 : 493)[7].

Le premier type (les normes dites descriptives) regroupe des données de détermination socioculturelle. C’est le second – les normes injonctives – qui entre véritablement en ligne de notre analyse. Il s’agit des normes basées sur le devoir moral, l’exigence d’implication sociale, l’éthique et la déontologie, le cas de « conscience », etc. L’écrivain doit-il être un opposant politique ? Pour certains, systématiquement oui ; pour d’autres, à volonté. « Entre accord et désaccord » (Demeulenaere, 2003), c’est cette question que mettent en jeu les deux publications de Barnabé-Akayi avec sa position propre.

1-2. Cadre méthodologique

L’analyse de corpus natifs du web, comme c’est le cas pour notre travail, exige de dépasser les catégories théoriques de l’Analyse du discours strictement langagière pour prendre en compte les propositions de remodelage de Marie-Anne Paveau, pour qui :

Parler de technologie discursive pour rendre compte des discours natifs du web, c’est opérer une modification épistémologique et théorique en sciences du langage : l’objet de l’analyse linguistique n’est plus la matière langagière homogène, linéaire, produit d’une énonciation humaine, découpable en unités discrètes et formellement objectives (c’est-à-dire analogue pour tous), mais il est marqué par la composition, la délinéarisation, l’augmentation, la relationalité, l’imprévisibilité, et l’investigabilité, traits qui modifient sa nature même et les dispositifs théoriques et méthodologiques qui doivent servir à son analyse. (Paveau, 2017 : 337).

L’analyse du discours numérique, branche désormais de l’Analyse du discours, a en effet pour but de décrire les énoncés produits sur internet dans la mise en valeur de leur double nature langagière et technologique que soulignent leur forme sémiotique composite, la cliquabilité qui conduit à la délinéarisation, le principe d’augmentation due par exemple aux commentaires en fil, la relationnalité fondée sur le caractère extrêmement réticulaire du web social, celui entre autres des blogs, des réseaux socionumériques dont Facebook. Et précisément, il s’agit pour nous d’étudier les normes inscrites en débat entre deux publications d’un Facebookeur et les réactions de ses abonnés, qui sont, comme lui, écrilecteurs, engagés dans une situation de lecture-écriture intrinsèque, que ce soit par simple énoncé de geste pour consulter ou par saisie de textes pour réagir (« J’aime » et ses variantes, « commentaires », « partages », etc.).

Les travaux sur les discours numériques ne manquent pas et certains mettent l’accent sur les modalités presque prescrites des actes de langage sur Facebook (Baslimane et Khennour, 2019), les technoconversations (Djilé, 2022), les caractéristiques de base de ces discours (Dounia, 2023) – comme indiquées ci-dessus par Paveau (2017). Donald Djilé rappelle que « la prise en compte des caractéristiques des terrains numériques impose au chercheur, avant toute observation des pratiques discursives et conversationnelles, d’entrer en relation avec des internautes ou les membres d’une communauté numérique. » (2022 : 135). À juste titre, du moment que le discours du web participatif passe pour tout internaute par un geste de connexion technologique et langagière.

Dans cette étude, nous confrontons les deux dimensions textuelle et iconique des publications avec les réactions suscitées, surtout en commentaires (tout aussi discursifs et graphiques) des followers pour voir comment les normes sont définies, défendues et mises en cause sur ces deux pages que nous-même, nous nous sommes contenté de liker.

Notre travail croisant ensuite les deux publications avec la position défendue par Jean-Paul Sartre dans Qu’est-ce que la littérature ? et Plaidoyer pour les intellectuels, il est opportun d’avoir recours au Comparatisme (Brunel et alii, 1996 ; Franco, 2016 et Chevrel, 2023). La mémoire discursive activée par Barnabé-Akayi est, en effet, autant technodiscursive dans son environnement natif qu’intertextuelle dans une perspective large, que marquerait « la prise en compte des fondements sémantiques des discours » (Maingueneau, 1984 : 30) dans une relation à l’Autre qui s’opère de diverses manières (réciprocité, concurrence, nuance, consensus, neutralité ?).

Il s’agit, en effet, malgré la différence d’époques, de cultures et de pratiques, de questionner les textes en jeu à partir de séries qui interrogent leur singularité relative ou leur altérité commune (Chevrel, 2023 : 4-5). Les effets dialogiques des deux posts ne s’arrêtent pas aux commentaires des followers et aux réponses de l’auteur ; ils embrassent, d’un point de vue argumentatif, l’interdiscours ancré et historiquement situé de la question de l’engagement de l’écrivain (termes justement présents dès le titre du premier post le samedi 21 septembre 2024, avant que le second n’intervienne le lendemain). C’est pour cela, et pas seulement, qu’il faut remonter à un classique du débat : Jean-Paul Sartre.

2. Les normes en question dans le corpus numérique

Après avoir exposé la quintessence des deux publications en les situant dans leur moment discursif, nous allons proposer une analyse des commentaires qui les accompagnent, en rappelant, avec Marie-Anne Paveau, que le commentaire numérique est « un technodiscours second produit dans un espace dédié scripturalement et énonciativement contraint au sein d’un écosystème numérique connecté. » (2017 : 40). C’est le lieu d’une confrontation discursive avec l’Autre (auteur de la publication et abonnés) par possibilité infinie d’inter-réponses, et de mobilisation parfois de contenus en marge du sujet de base (aspect que nous n’abordons pas).

2-1. Présentation des deux publications dans leur moment discursif

Voici les phrases par lesquelles débutent les deux publications[8] dans la configuration du réseau social :

Capture d’écran[9] 1 : Liminaire respectif des deux publications

Pour commencer à chaque fois, Barnabé-Akayi situe le contexte anecdotique de ses publications. Il s’agit d’un café littéraire donné par l’écrivain togolais Kangni Alem dans l’établissement secondaire où Daté Atavito Barnabé-Akayi est enseignant de Français. C’est le mercredi 24 avril 2024 au collège d’enseignement général L’Entente à Cotonou (quartier Agla) lors de l’animation pédagogique hebdomadaire des enseignants de Français. À cet effet, son statut pose problème à l’auditoire : universitaire et écrivain, comédien et metteur en scène, essayiste et traducteur, il est aussi un conseiller de l’actuel Chef de l’État togolais, Faure Eyadema (au pouvoir depuis 2005, après le décès de son père qui a dirigé le Togo de 1967 à 2005). Et c’est de là que vient le hic. Dans l’imaginaire commun, une norme tacite veut que l’écrivain ne flirte pas avec la politique. Il y a comme un hiatus entre la production d’une « œuvre riche de contestation et d’indignation contre l’injustice sociopolitique » et le fait d’entrer en politique – vu comme de « la haute trahison ». C’est le fait qui a poussé Barnabé-Akayi à publier le post du 21 septembre. Sauf que les commentaires de certains abonnés indexent chez le socionaute, entre autres, une stratégie pour camoufler une « éventuelle incursion en politique » avec le risque de se « laisser corrompre par les hommes politiques considérés d’office comme des bourreaux. » Il a dû donc faire le 22 septembre un deuxième post pour lever toute équivoque le concernant. Et le fil des commentaires et des réponses reprend. Tout cela donne lieu à un moment discursif, sûrement a minima, qu’il est opportun d’analyser.

Pour Sophie Moirand, qui y a consacré plusieurs travaux depuis les années 2000, un moment discursif est « le surgissement dans les médias d’une production discursive intense et diversifiée à propos d’un même événement […] et qui se caractérise par une hétérogénéité multiforme (sémiotique, textuelle, énonciative). » (Dans Charaudeau et Maingueneau, 2002 : 389). Les médias du Web 2.0 ont généralisé ce principe par le caractère composite, délinéarisant, augmentatif et strictement relationnel des contenus qu’ils génèrent. Un billet de blog, un direct TikTok, un post Instagram, un tweet de X, une quelconque publication sur Facebook… à propos d’un fait, mettent en branle une production discursive intense à la mesure de la sémioticité énonciative qu’offrent ces plateformes. C’est le cas des deux publications élues pour étude qui ont été suscitées par une rencontre entre un écrivain et un public scolaire, et qui ont suscité en retour des réactions en chaîne. Pour reprendre les termes de Moirand, récapitulons :

- L’événement : le café littéraire et les publications (à la fois du factuel et du discursif) ;

- Le média de surgissement : le réseau Facebook surtout (il est arrivé que des abonnés partagent les publications sur des fora WhatsApp) ;

- La production discursive intense et diversifiée : les commentaires et les réponses, ainsi que l’interdiscours lointain convoqué ;

- L’hétérogénéité multiforme (sémiotique, textuelle, énonciative) : largement textuelles, la plupart des publications ont recouru à d’autres sémioses (photos, émoticônes, stickers…), vérifiant la nature technolangagière du Web 2.0.

Capture d’écran 2 : Pages d’accueil des deux publications

Les deux publications, consultables sur le compte Facebook de l’auteur : Daté Barnabé-akayi, ont respectivement pour titres : « ENGAGEMENT LITTÉRAIRE = ENGAGEMENT POLITIQUE ? » et « UN ÉCRIVAIN N’EST PAS UN OPPOSANT POLITIQUE ». À la lecture des titres, on pourrait croire que le post du 22 septembre est un assertif qui répond à la question posée dans celui du 21 septembre. Dans la pratique de la thèse défendue, l’auteur internaute est catégorique d’un texte à l’autre.

Dans le premier, on peut lire : « Que le public me comprenne bien : un écrivain n’est pas un opposant politique ! » (Notre italique). C’est dire que le titre du second est tout entier dans le premier comme thèse soutenue par Barnabé-Akayi. Le second est donc un retour pour insistance sur la position de l’auteur. C’est pour cette raison qu’il commence d’ailleurs par ce rappel : « Mon post d’hier disait cela. » C’est-à-dire qu’un écrivain n’est pas un opposant politique. Cette autocitation tisse un interdiscours martelant une posture sans complaisance, car dans le post du 22 septembre, on retrouve dans le corps de texte la même phrase dans le cotexte que voici : « Je me répète et que cela soit clair dans la tête de mes lecteurs : un écrivain n’est pas un opposant politique » (notre italique).

Puisque la thèse de l’auteur est affirmée sans subterfuge, il convient de se demander ce qu’il dit de majeur dans les deux textes. Nous ne voulons pas nous mettre à relever par énumération les arguments clés qu’il avance. Ce n’est pas opportun et chacun peut se faire son idée en consultant en ligne les deux pages en étude. Nous voulons nous appesantir sur les constantes discursives d’une publication à l’autre dans l’environnement du réseau socionumérique. Dans les faits, en effet, la position fondamentale s’offre sur un narratif (au sens large où le conceptualise Marc Arabyan, 2024) marqué par cinq traits : argumentatif, événementiel, (auto)biographique, intertextuel et esthétique.

- Trait argumentatif. Les deux publications ont une visée ouvertement argumentative et radicalement assumée en toute responsabilité par le Facebookeur. On s’est rendu compte que l’affirmation de la thèse était à chaque fois précédée d’un énoncé au marquage discursif directif, comme le terme s’entend dans la théorie des actes de langage. Même les nuances n’y font rien, ainsi dans le second post où on peut lire : « il [l’écrivain] peut être AUSSI un opposant politique »[10] (majuscule-source). En plus de cette prise de position, on lit une satire de l’incurie politique que chaque publication pourfend en vue d’une lueur d’espoir.

- Trait événementiel. En témoignent les photographies qui nourrissent chaque publication comme pour en authentifier la factualité empirique de base. Cela sous-entend que la page n’a pas été animée sur un coup de tête idéologique, qu’il s’agit, à partir d’un vécu, tel que les réseaux sociaux permettent d’en opérer la monstration, de dire le vrai du monde, la force d’une conviction. Ce qui croise un peu le vécu politique.

- Trait biographique. Ceci découle de cela dans le cas d’espèce, en ce sens que les deux publications portent, l’une, sur l’écrivain et universitaire togolais Kangni Alem, l’autre, sur l’écrivain et enseignant béninois Barnabé-Akayi lui-même ; ce qui nous rapproche de l’autobiographique. Le biographique dans les cas étudiés s’illustre du fait que de menus détails de la vie et de la carrière des deux acteurs sont mis à profit pour étayer l’argumentation.

- Trait intertextuel. On a vu que dans l’exactitude des mots, repris tels quels, l’auteur défend une thèse bien précise. Au-delà de cette mémoire discursive a minima, entretenue dans l’intervalle de vingt-quatre heures environ, nous avons affaire à un narratif qui convoque une petite bibliothèque de connivence : La Bible, Ken Saro-Wiwa, Aimé Césaire, Florent Couao-Zotti dans la première publication ; Florent Couao-Zotti, Hermas Gbaguidi, Pierre Mèdéhouègnon, Abdoulaye Diop (par périphrase ministérielle) dans la seconde… Et c’est peu énumérer, sans tenir compte de Barnabé-Akayi et Alem eux-mêmes.

- Trait esthétique. D’une publication à l’autre, c’est un portrait de l’écrivain en tant qu’artiste créateur de mondes par les mots qui émerge. Il est écrit en substance :

Un écrivain est, avant tout, un patriote aux salaires sacerdotaux, dont la pensée stellaire et impartiale traverse toutes les rues de sa Nation pour se faire entendre dans le monde entier, partout où un genou presse un cou jusqu’à ce que sa propre voix soit éteinte et que son œuvre, immortel et atemporel [sic], prenne le relais à l’infini. (Publication du 21 septembre 2024).

C’est souligner que l’écrivain est à situer et à juger, si besoin, dans son œuvre. Hors l’œuvre, nous tombons dans d’autres considérations ou sphères, extérieures à l’art littéraire en propre. Voilà pour l’essentiel le propos donné à lire dans l’espace de la technologie discursive et qui a suscité bien des réactions. Ce propos structure des normes qu’il convient d’interroger et d’analyser.

2-2. Les polarisations des commentaires/réponses

Les deux publications ont donné lieu, dans l’écosystème de Facebook et du compte concerné, à des commentaires qui mettent en relief les opinions des uns et des autres. En dehors de rares anecdotes de camaraderie, de menues blagues en passant, au sujet de la question en débat, deux prises de position se dégagent : les uns reconnaissent la validité du point de vue de Barnabé-Akayi, les autres marquent leur désaccord assumé. L’ensemble des interventions restructurent les publications dans la perspective large de l’engagement de l’écrivain. Il convient de s’appesantir sur ce point au regard de la diversité des opinions. Pour Nicole Ramognino,

la pluralité des conceptions savantes et celle des récits profanes, pour autant, ne coïncident pas nécessairement avec la dimension épistémique de la normativité d’un acte donné : celle-ci n’est ni plurielle ni relative. Elle n’est pas « réalisée » par les descriptions des acteurs, mais d’abord dans l’acte lui-même et, ensuite aussi, grâce aux débats qui suivent. (2007 : 34).

Ce sont précisément les débats suscités par les publications en étude, dans leurs lignes de force idéelles, qui nous intéressent en propre. Si le pôle normalisant, en ce qui nous concerne, porte sur le champ de la littérature en confrontation avec celui politique, en ce que leur rapport peut avoir de polémique – et il faut ajouter que dans ce cas, n’intervient pas la dimension juridique ou règlementaire[11] – le quoi normatif porte sur la perception qu’on a de la fonction de l’écrivain, dans un entre-deux qui croise l’esthétique et les rôles sociaux. Et c’est de ce croisement indistinct que surgit la controverse. Avant d’y revenir dans la suite, à partir de Jean-Paul Sartre, observons les arguments qui, dans les commentaires, érigent ou non l’écrivain comme opposant (politique). Deux abonnés exposent des idées sur lesquelles il importe de s’arrêter pour leur portée argumentative et lexicale.

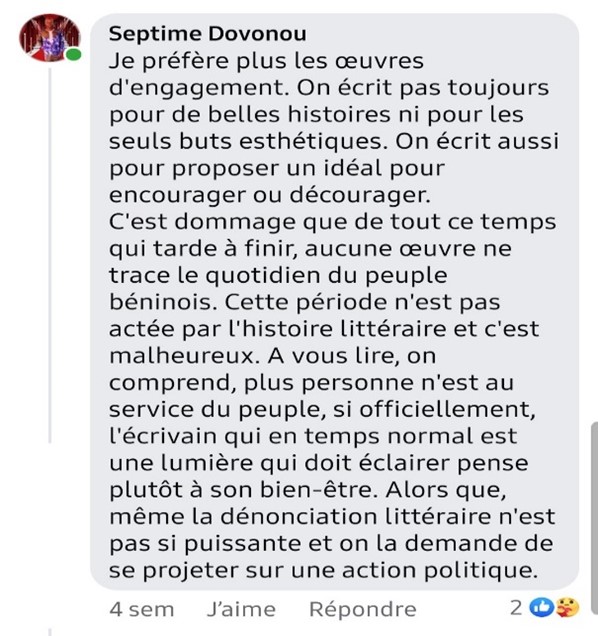

Capture d’écran 3 : Commentaires numériques d’abonnés de l’auteur

Dans le détail des deux commentaires choisis, bien des points font querelle comme, pour le premier, l’accusation adressée à Barnabé-Akayi de déjà « trempe[r] dans la chose politique », et pour le second, celle contre la littérature béninoise d’aujourd’hui de « ne pas trace[r] le quotidien du peuple béninois. » Pour nous en tenir à la question traitée elle-même, deux passages – un dans chaque texte – méritent attention. Il s’agit du troisième paragraphe de la réaction de Pauthin Champion et des sept dernières lignes de celle de Septime Dovonon. Ce qui frappe d’abord, c’est l’occurrence lexicale de « Normalement » chez l’un et de « en temps normal » chez l’autre. C’est dire à quel point, peut-être inconsciemment, les deux socionautes de Facebook considèrent la posture d’opposant politique de l’écrivain comme un fait normal qui va de soi.

Pauthin Champion affirme : « Normalement, un écrivain doit être un opposant politique afin d’être la voix des sans voix parce que la politique ne se soucie nullement du bien-être de la nation. » La norme posée, renforcée par un verbe coercitif « doit être », est justifiée par l’idée selon laquelle la politique est un obstacle au bonheur de la nation. Cet argument de fait, à la limite péremptoire, est accompagné d’un argument de conscience morale et sociale : « Un écrivain n’a pas besoin d’être élu par ses pairs. Il doit s’auto-élire pour défendre la bonne cause. » On est là en face du qui normant de l’engagement de l’écrivain : il s’auto-instaure, par devoir, en éclaireur du peuple. Il y a dans ces idées un dualisme manichéen entre le peuple-bonne-cause et la politique-bourreau-du-peuple que Barnabé-Akayi a essayé plus d’une fois de remettre en cause dans ses réponses.

Septime Dovonon, quant à lui, se désole que « si officiellement, l’écrivain qui en temps normal est une lumière qui doit éclairer pense plutôt à son bien-être. Alors que, même la dénonciation littéraire n’est pas si puissante et on la demande de se projeter sur une action politique. » Ce qui intéresse cet abonné n’est pas vraiment le statut d’opposant politique de l’écrivain. Il nuance des œuvres d’engagement (« Je préfère plus les œuvres d’engagement ») et donc d’autres qui ne le seraient pas. C’est sur cette base qu’il opère sa préférence : il s’agit d’une accentuation du vecteur dénonciateur des textes littéraires. On pourrait dire qu’entre les lignes, il rejoint Barnabé-Akayi mais en des termes indirects qui structurent la question à sa manière. On a vu que dans le post du 22 septembre, l’auteur admet au fond que tout dépend du choix de chacun et que ce qu’il rejette, c’est la position systématique qui poserait d’emblée l’écrivain comme un opposant politique.

Comme nous l’avons signalé en passant, il s’agit en réalité du positionnement en fonction duquel on érige la norme de l’engagement de l’écrivain. En ce sens, il convient de distinguer l’écrivain par l’œuvre et l’écrivain par-delà l’œuvre. Pour aborder cette dichotomie, revenons à un classique de la question, Jean-Paul Sartre, qui, depuis les années cinquante, a posé les balises du débat.

3. Relire Sartre à partir de Barnabé-Akayi ?

En 1948, dans Situations II figure « Qu’est-ce que la littérature ? », qui sera réédité en 1964 en volume autonome. L’auteur, Jean-Paul Sartre, prononce en 1965 au Japon une série de trois conférences qui seront réunies en 1972 dans un volume intitulé Plaidoyer pour les intellectuels. Ces deux textes posent clairement les bases du débat sur l’engagement de l’écrivain puisque c’est de cela qu’il s’agit. Ce qui définit un écrivain, c’est avant tout son statut d’auteur d’œuvres littéraires, mais en plus ou en fonction de cela, il peut avoir à assumer des responsabilités dans l’espace social. Ce sont deux cas de figure qu’il s’impose de distinguer pour sortir des quiproquos et des controverses de chapelle. En comparant les publications de Barnabé-Akayi aux positions émises par Sartre, on peut voir clair dans les normes débattues.

3-1. L’engagement par la littérature : une norme descriptive de facto

Voici la phrase par laquelle débute le court avant-propos de Qu’est-ce que la littérature ? : « Si vous voulez vous engager, écrit un jeune imbécile, qu’attendez-vous pour vous inscrire au P.C. ? » (Sartre, 1964 : 11 – italique-source). Les guillemets de citation et l’indication de la source locutoire, qui acquièrent une distance critique, presque polémique, à cause du sémantisme injurieux du qualificatif « imbécile », indiquent suffisamment le rejet sartrien de l’évidence posée : engagement = inscription ou militantisme au parti communiste. Toujours à propos du P.C., et au regard de la situation de l’écrivain, l’essayiste se demandera plus loin dans sa réflexion : « Est-il souhaitable que l’écrivain s’y engage ? […] peut-il devenir communiste en restant écrivain ? » (Sartre, 1964 : 251). La réponse est donnée à la page 254 : « Que si l’on demande à présent si l’écrivain, pour atteindre les masses, doit offrir ses services au parti communiste, je réponds que non ». Sur ce point donc, une évidence est à dégager : l’engagement politique, qui plus est en tant qu’opposant, ne définit ni l’écrivain ni son engagement en tant que partie intégrante de son statut.

Vers la fin de Plaidoyer pour les intellectuels, Sartre définit l’écrivain comme un homme qui exprime son être-dans-le-monde par son être-dans-le-langage (1972 : 108 sqq.)[12]. L’être-dans-le-langage passe par un travail de style et de technique sur la langue commune pour dire les situations du monde. C’est au fond tout le sujet de Qu’est-ce que la littérature ? qui ne s’occupe pas vraiment de la question posée dans la transparence de son titre. On retient en substance que, par son œuvre, l’écrivain est un homme systématiquement engagé. Cela n’est pas à confondre avec des positionnements politiques et leurs compromissions extérieures à l’œuvre. On peut lire : « bien que la littérature soit une chose et la morale une tout autre chose, au fond de l’impératif esthétique nous discernons l’impératif moral. […] l’œuvre peut se définir comme une présentation imaginaire du monde en tant qu’il exige la liberté humaine. » (1964 : 69). Ces précisons nous sortent des confusions et invalident le propos du commentaire de Septime Dovonon qui écrivait : « Je préfère plus les œuvres d’engagement. » Toute œuvre, quelle que soit son esthétique, en ce qu’elle est une communication avec l’autre et un appel à la liberté des hommes, selon Sartre, est déjà engagée. On comprend pourquoi, plus d’une fois, Barnabé-Akayi renvoie à la relecture de ses publications et invite à la lecture de ses œuvres. La question à se poser est la suivante : qu’est-ce qui fonde l’engagement systématique de l’œuvre au cœur même de son esthétique ? La réponse de Sartre est éclairante. L’écrivain est en face d’un monde multicolore et concret, avec sa lourdeur, son opacité, ses zones de généralité et son fourmillement d’anecdotes, et ce Mal invisible qui le ronge sans jamais pouvoir l’anéantir. L’écrivain le reprendra tel quel, tout cru, tout puant, tout quotidien pour le présenter à des libertés sur le fondement d’une liberté. (1964 : 162).

Les libertés auxquelles l’écrivain présente notre monde de Mal dans leur aspiration commune à la liberté, ce sont les lecteurs. C’est ce point qu’éclaire l’essayiste dans les trois premiers chapitres de son argumentation, respectivement intitulés : « Qu’est-ce qu’écrire ? », « Pourquoi écrire ? » et « Pour qui écrit-on ? ». Plus qu’une auto-élection, comme le stipulait Pauthin Champion dans son commentaire, c’est en réalité l’acte même d’écrire qui élit d’emblée l’écrivain par son œuvre, par son travail sur le langage pour dire le monde en auteur engagé. Ce qui nous permet de revenir sur deux passages, un dans chaque publication :

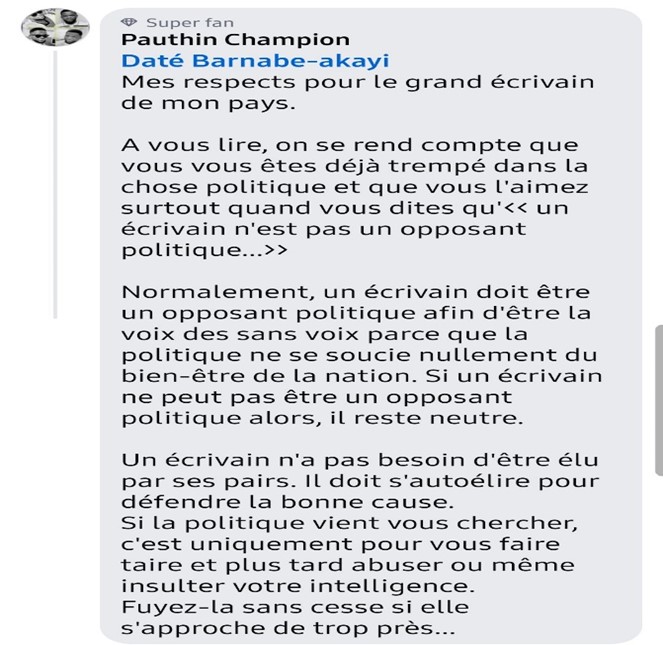

Capture d’écran 4 : Extraits des deux publications

Si personne n’élit l’écrivain pour porter la voix des libertés (extrait de gauche), son œuvre l’auto-élit et l’engage comme conscience libre face au Mal dont font partie les mensonges politiques. Les aspirations que Barnabé-Akayi énonce (extrait de droite), c’est précisément l’écrivain qui les porte par ses créations littéraires qui sont un appel aux lecteurs et une exigence de liberté. Ce en quoi consistent les deux impératifs soulignés par Sartre : celui esthétique et celui moral. Au sujet du politique, l’essayiste insiste : « Laissé à lui-même, le politique prend toujours le moyen le plus commode, c’est-à-dire qu’il descend la pente. Les masses, dupées par la propagande, le suivent. Qui donc peut représenter au gouvernement, aux partis, aux citoyens, la valeur des moyens employés, si ce n’est l’écrivain ? » (1964 : 286 – italique-source). L’œuvre littéraire érige donc l’écrivain en un engagé de fait. Pour revenir aux mots de Jean-Louis Beauvois, cité plus haut, il s’agit d’une norme descriptive, posée de facto puisque par le seul fait de la production du texte.

Si nous relisons, à l’aune de ces précisions, l’indignation du personnage du Silence de la mer de Vercors par laquelle notre réflexion a débuté, nous en mesurons a posteriori la contradiction féconde. D’un point de vue diégétique et intratextuel, on peut dire que les auteurs dont il dénonce la fréquentation sans prise réelle sur la vie, selon lui, ont, à leurs époques respectives, produit des œuvres qui les engagent à des degrés divers. Stendhal et Baudelaire au XIXe siècle, Gide et Valery au XXe, comme beaucoup d’autres, n’ont fait que rappeler aux hommes que la plénitude de l’être réside dans le mariage de l’homo economicus et de l’homo cultus (Akérékoro et Tossou, 2023). D’un point de vue métatextuel, même Vercors, en inventant son personnage de fiction dans une œuvre vive au cœur saignant de l’Occupation allemande en France, procède de cette éthique de l’écriture qui fonde les fonctions esthétique, ontologique et argumentative de la littérature. Et il était un militant dans la Résistance.

Justement, l’œuvre n’est pas la seule norme d’engagement de l’écrivain. C’est le propos en propre de Plaidoyer pour les intellectuels.

3-2. L’engagement par-delà la littérature : une norme auto-injonctive

Dans l’une des notes de fin de chapitre, Sartre (1964 : 303) pose la nuance suivante : « si l’homme est le même, si, d’une certaine façon, on retrouve partout sa marque, cela ne signifie point que ses activités soient identiques ; et si, en chaque cas, elles mettent en jeu tout l’esprit, il n’en faut pas conclure qu’elles le mettent en jeu de la même manière. » (italique-source). Si nous considérons ces mots dans la perspective de notre travail, cela revient à admettre que l’écrivain qui s’engage en politique, s’engage en un homme autre, à différencier de son statut d’écrivain. Un médecin devenu homme politique, mieux opposant politique, n’est pas renvoyé à son activité médicale pour juger de ses performances politiques. Il est donc important de faire la part des choses et de mettre chaque activité à sa place. C’est au fond la vraie raison de la mise en ligne des deux posts par Barnabé-Akayi. Que ce soit pour Kangni Alem ou pour lui-même, il a tenu à nuancer leurs activités littéraires de leurs autres étiquettes : enseignement, engagement politique, etc.

Pour l’écrivain, il y a un engagement que nous dirions par-delà la littérature qui le constitue, comme d’autres acteurs sociaux, en intellectuels. Pour bien aborder la question, appesantissons-nous sur la définition que propose Sartre de l’intellectuel :

l’ensemble des intellectuels apparaît comme une diversité d’hommes ayant acquis quelque notoriété par des travaux qui relèvent de l’intelligence (science exacte, science appliquée, médecine, littérature, etc.) et qui abusent de cette notoriété pour sortir de leur domaine et critiquer la société et les pouvoirs établis au nom d’une conception globale et dogmatique (vague ou précise, moraliste ou marxiste) de l’homme. (1972 : 13 – italique-source).

Pour qu’il y ait intellectuel, les normes suivantes sont requises :

- Un individu travaillant dans un domaine spécifique de l’intelligence ;

- La notoriété acquise par cet individu dans ce domaine, ses compétences reconnues ;

- Le recours à cette notoriété pour s’engager librement dans une cause d’intérêt social en défendant des valeurs communes[13].

On peut soutenir que, de ce point de vue, puisque la littérature est recensée par Sartre dans les domaines concernés, un écrivain n’est pas d’office un intellectuel. Or, dans la troisième et dernière conférence de Plaidoyer pour les intellectuels, justement intitulée : « L’écrivain est-il un intellectuel ? », l’auteur écrit vers la fin ces mots importants :

au lieu que les autres intellectuels ont vu naître leur fonction d’une contradiction entre les exigences universalistes de leur profession et les exigences particularistes de la classe dominante, il [l’écrivain] trouve dans sa tâche interne l’obligation de demeurer sur le plan du vécu tout en suggérant l’universalisation comme affirmation de la vie à l’horizon. En ce sens, il n’est pas intellectuel par accident, comme eux, mais par essence. Précisément par cette raison, l’œuvre exige par elle-même qu’il se place hors d’elle sur le plan théorico-pratique où sont déjà les autres intellectuels (1972 : 116-117).

On retient que par l’engagement intrinsèque de son œuvre, l’écrivain est déjà essentiellement (par essence, lit-on) un intellectuel, un homme qui a pris une certaine position, marquée il est vrai par ses choix esthétiques, sur les sujets de sa société. Peu importe donc si après, il embrasse une quelconque chapelle politique. On est là dans un choix à référer à une autre sphère d’activité du même homme. Pour nous en tenir à Barnabé-Akayi, son option est claire : « je ne serai jamais un opposant politique. » Et pour cause… Ce qui compte pour lui, c’est que « L’Afrique a juste besoin d’un leader à la tête de chaque pays pour faire travailler son peuple et lui interdire d’attendre la manne du ciel et de réfléchir par procuration. » Comme le dit l’un des abonnés dans un très court commentaire : « la vie est un choix ! »

En ce qui nous concerne, un intellectuel répond à trois critères : un capital cognitif dans un domaine donné (sa qualification), un capital symbolique dû à son expertise avérée dans le domaine (sa notoriété) et son engagement, à partir de cette notoriété, à défendre une valeur commune (sa conscience normative), Par ses pièces de théâtre dont Les confessions du PR, ses poèmes dont Tes lèvres où j’ai passé la nuit, ses nouvelles dont L’affaire Bissi, son roman Errance chenille de mon cœur, etc., l’auteur est un écrivain systématiquement engagé. Tout comme Kangni Alem avec ses pièces de théâtre dont Atterrissage, ses nouvelles dont Un rêve d’Albatros, ses romans dont Cola cola Jazz et Esclaves… Mais il ne tient qu’à eux de se faire intellectuels. Dans ce cas, comme Émile Zola écrivant « J’accuse », texte emblématique de l’affaire Dreyfus ; Aimé Césaire composant Discours sur le colonialisme pour pourfendre un système d’exploitation et de destruction, de chosification de l’homme noir ; Jean-Paul Sartre lui-même composant sa mémorable préface « Orphée noir » à l’Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue française de Léopold Sédar Senghor, ils écriraient un article ou un livre pour assumer ouvertement une prise de position donnée, ils (ab)useraient en quelque sorte de leur notoriété d’écrivains pour « critiquer la société et les pouvoirs établis ». Cela aussi est un choix que l’homme-écrivain fait librement. C’est une norme qu’il s’impose à lui-même. Suivant la dichotomie de J.-L. Beauvois, il s’agit d’une norme injonctive opérée en toute conscience individuelle : nous dirions une norme auto-injonctive. Il est, dans une telle situation, le qui normant qui décide du quoi normatif en fonction du pôle normalisant qu’il veut : ce peut être une question politique, un conflit communautaire ou armé, une affaire judiciaire, un sujet sociétal comme la protection de l’environnement, un droit citoyen lié à l’éducation nationale, etc. Les deux publications méritent d’être relues et commentées dans cette perspective pour un meilleur débat. Il est opportun de sortir des amalgames au sujet de l’engagement de l’écrivain.

Si nous récapitulons, on retient que l’œuvre littéraire fait de son auteur un engagé de fait. Le même auteur acquiert le statut d’intellectuel quand il prend une position dans la défense d’une cause d’intérêt social, en mettant dans la balance son capital symbolique d’écrivain. Rappelons-nous que Barnabé-Akayi a admis qu’« il peut être AUSSI un opposant politique ». Et Sartre a insisté plus haut sur le fait que « si l’homme est le même, si, d’une certaine façon, on retrouve partout sa marque, cela ne signifie point que ses activités soient identiques ». Posons l’opposition politique comme activité possible de l’homme-écrivain : à quelles conditions l’écrivain deviendrait alors un opposant politique ? Primo, il faut qu’il soit membre d’un mouvement ou d’un parti politique dûment constitué avec une existence marquée, au moins, par : un nom, une idéologie et un enregistrement juridico-administratif. Puisque la simple production de l’œuvre et ses probables prises de position dans la sphère sociale n’en font pas un opposant politique, il faut, secundo, qu’il se retrouve, selon les contingences, membre d’un parti d’opposition ; car il peut bien être membre d’un parti au pouvoir. L’engagement littéraire est donc une chose, l’engagement politique en est une autre. Les distinctions sont importantes pour éviter les dialogues de sourds et les pétitions abruptes de principes. La norme pour que l’écrivain soit un opposant politique est d’ordre purement : idéologique, juridique, circonstanciel, et non : esthétique et sociologique.

Conclusion

L’écosystème du Web 2.0, relationnel et social, est marqué par une discursivité multiforme où le familier et l’anecdotique, l’information et l’opinion marquée se côtoient. Les messages divers, les posts, les billets, les commentaires, les énoncés de geste… remodèlent notre rapport aux autres. Dans deux publications mises en ligne sur son compte Facebook Daté Barnabé-akayi, l’écrivain béninois se prononce, à partir du rapport à la politique, sur la question générale de l’engagement de l’écrivain et offre ce qu’un de ses abonnés appelle « un nouveau texte pour le corpus portant sur le rôle de l’écrivain dans sa communauté. » C’est pour en explorer l’interdiscours, à la fois immédiat des commentaires numériques et rétrospectif du corpus sartrien, dans la perspective des normes en débats, que cette étude embrasse la mémoire discursive ainsi mise en branle.

En nous servant de l’Analyse du discours numérique et du Comparatisme, nous avons organisé le travail en trois points. Le premier, théorique, a circonscrit la notion de normes et présenté les deux méthodes. Le deuxième, restreint à l’écologie de la page socionumérique, a porté sur les idées défendues les socionautes. Le troisième, en remontant à un classique de la question, Jean-Paul Sartre, a resitué les termes du débat pour sortir des quiproquos.

Il importe de souligner, au terme de cette étude, le potentiel sérieux à un double point de vue des énoncés en circulation sur le web. Au-delà des contenus souvent ludiques et grotesques, parfois décriés, bien des publications mettent en relief des questions d’intérêt général discutées en toute objectivité, et disent à satiété la diversité typologique du discours élargi, par-delà les canons du littéraire par exemple, à l’ensemble des paroles en réseau dans l’espace social. C’est ainsi que deux publications Facebook nous ont amené à discuter la problématique des normes en jeu concernant l’engagement de l’écrivain.

Références bibliographiques

AKÉRÉKORO, Houessou Séverin et TOSSOU, Okri Pascal, Comment la littérature modélise l’homme dans son être pluriel, dans Yacouba KONÉ, Axel Richard ÉBA et Ékaza Emmanuel ANIAN (dir.), Littérature et développement économique et social. Actes du Colloque international du LABERLIF, Tome 1, 2023, Bouaké, Les Cahiers du LABERLIF – Université Alassane Ouattara de Bouaké, p. 369-396.

ARABYAN, Marc, ‘‘Narratif’’ : adjectif, adjectif substantivé, substantif, Pratiques. Linguistique, littérature, didactique, 201-202 : Didactique de la langue et élaboration grammaticale, 2024, Université de Lorraine, Centre de recherche sur les médiations, p. 1-14.

ARON, Paul, SAINT-JACQUES, Denis et VIALA, Alain (dir.), Le dictionnaire du littéraire, 2010, Paris, Presses Universitaires de France.

ARON, Paul et VIALA, Alain, Les 100 mots du littéraire, 2011, Paris, Presses Universitaires de France.

BARNABÉ-AKAYI, Daté, Engagement littéraire = engagement politique ? , publication du 21 septembre 2024, ENGAGEMENT LITTÉRAIRE = ENGAGEMENT POLITIQUE... - Daté Barnabe-akayi | Facebook, consulté le 20 octobre 2024.

BARNABÉ-AKAYI, Daté, Un écrivain n’est pas un opposant politique, publication du 22 septembre 2024, UN ÉCRIVAIN N’EST PAS UN OPPOSANT POLITIQUE... - Daté Barnabe-akayi | Facebook, consulté le 20 octobre 2024.

BARTHES, Roland, Mythologies, 1995, Paris, Éditions du Seuil.

BARTHES, Roland, Essais critiques, dans Œuvres Complètes I, éd. Éric Marty, 1993, Paris, Éditions du Seuil, p. 1165-1375.

BASLIMANE, Amal et KHENNOUR, Salah, Les actes de langage dans le discours numérique : cas des réseaux sociaux ‘‘Facebook’’, Paradigmes, 4, 2019, p. 45-55.

BEITONE, Alain, CAZORLA, Antoine et HEMDANE, Estelle, Dictionnaire de science économique, 2020, Paris, Dunod.

BOUDON, Raymond et BOURRICAUD, François, Dictionnaire critique de la sociologie, 2023, Paris, Presses Universitaires de France.

BOURDIEU, Pierre, Langage et pouvoir symbolique, Préface de John Thompson, 2001, Paris, Éditions du Seuil.

BRUNEL, Pierre, PICHOIS, Claude et ROUSSEAU, André-Michel, Qu’est-ce que la littérature comparée ?, 1996, Paris, Armand Colin.

CHARAUDEAU, Patrick et MAINGUENEAU, Dominique (dir.), Dictionnaire d’analyse du discours, 2002, Paris, Éditions du Seuil.

CHEVREL, Yves, La littérature comparée, 2023, Paris, Presses Universitaires de France.

CHILDS, Peter et FOWLER, Roger (eds), The Routledge Dictionnary of Literary Terms, 2006, London/New York, Routledge.

COMTE-SPONVILLE, André, Dictionnaire philosophique, 2013, Paris, Presses Universitaires de France.

DEMEULENAERE, Pierre, Les normes sociales. Entre accord et désaccord, 2003, Paris, Presses Universitaires de France.

DENIS, Benoît, Littérature et engagement de Pascal à Sartre, 2000, Paris, Éditions du Seuil.

DJILÉ, Donald, La capture d’écran face aux fils de discussion étendus sur Facebook, Forum lingüístic, vol. 18, no spécial, 2021, Florianópolis, p. 5828-5842.

DJILÉ, Donald, L’analyse des conversations numériques. Proposition théorique et contributions méthodologiques à l’analyse des corpus numériques natifs, Hétérotópica, vol. 4, no spécial, 2022, Instituto de Letras e Linguística da Universidade Federal de Uberlândia, p. 125- 148.

DOLLO, Christine, LAMBERT, Jean-Renaud et PARAYRE, Sandrine, Lexique de sociologie, 2020, Paris, Dalloz.

DORON, Roland et PAROT, Françoise (dir.), Dictionnaire de psychologie, 2019, Paris, Presses Universitaires de France.

DORTIER, Jean-François (dir.), Le dictionnaire des sciences humaines, 2008, Paris, Sciences Humaines Éditions.

DORTIER, Jean-François (dir.), Le dictionnaire des sciences sociales, 2013, Paris, Sciences Humaines Éditions.

DOUNIA, Samai, Analyse du discours numérique : évolution conceptuelle et méthodologique, Revue des Lettres et Sciences Humaines, vol. 16, no 1, p. 493-510.

DUBOIS, Jacques, L’institution de la littérature. Introduction à une sociologie, 1983, Paris/Bruxelles, Nathan/Labor.

DURKHEIM, Émile, Les règles de la méthode sociologique, Introduction de François Dubet, 2021, Paris, Presses Universitaires de France.

FRANCO, Bernard, La littérature comparée. Histoire, domaines et méthodes, 2016, Paris, Armand Colin.

GUINCHARD, Serge et DEBARD, Thierry (dir.), Lexique des termes juridiques, 2019, Paris, Dalloz.

LELONG, Benoît et MALLARD, Alexandre, Présentation, Réseaux. Communication – Technologie – Société, vol. 18, n° 102 : La fabrication des normes, 2000, Paris, Hermès science publication, p. 9-34.

MAINGUENEAU, Dominique, Genèses du discours, 1984, Bruxelles, Pierre Mardaga.

MALLARD, Alexandre, L’écriture des normes, Réseaux. Communication – Technologie – Société, vol. 18, n° 102 : La fabrication des normes, 2000, Paris, Hermès science publication, p. 37-61.

MESURE, Sylvie et SAVIDAN, Patrick (dir.), Dictionnaire des sciences humaines, 2019, Paris, Presses Universitaires de France.

NAY, Olivier (dir.), Lexique de science politique, 2017, Paris, Dalloz.

PAVEAU, Marie-Anne, Les normes perceptives de la linguistique populaire, Langage et société, 119 : Les normes en pratiques, 2007, Paris, Maison des sciences de l’homme, p. 93-109.

PAVEAU, Marie-Anne, Genre de discours et technologie discursive. Tweet, twittécriture et twittérature. Pratiques. Linguistique, littérature, didactique, 157-158 : Théories et pratiques des genres, 2013, Université de Lorraine, Centre de recherche sur les médiations, p. 7-30.

PAVEAU, Marie-Anne. L’analyse du discours numérique. Dictionnaire des formes et des pratiques, 2017, Paris, Hermann.

RAMOGNINO, Nicole, Normes sociales, normativités individuelle et collective, normativité de l’action, Langage et société, 119 : Les normes en pratiques, 2007, Paris, Maison des sciences de l’homme, p. 13-41.

SAPIRO, Gisèle (dir.), Dictionnaire international Bourdieu, 2020, Paris, CNRS Éditions.

SARTRE, Jean-Paul, Qu’est-ce que la littérature ?, 1964, Paris, Gallimard.

SARTRE, Jean-Paul, Plaidoyer pour les intellectuels, 1972, Paris, Gallimard.

TOSSOU, Okri Pascal, Introduction à la littérature française, 2017, Cotonou, Plumes Soleil.

VERCORS, Jean Bruller dit, Le silence de la mer et autres récits, 1963, Paris, Albin Michel.

[1] Confer pour cela J.-P. Sartre (1964), J. Dubois (1983), B. Denis (2000) et O. P. Tossou (2017 : 125-128), les articles « Engagée (Littérature) » et « Engagement » dans Aron et alii (2010) et « Engagement » dans Aron et Viala (2011). Nous retrouverons, pour détails, Sartre dans la suite de cette étude en le confrontant à la thèse défendue par Barnabé-Akayi.

[2] Une publication (anglicisme post), en langage informatique, est un message court ou long mis en ligne sur un espace internet dédié tel qu’une page web, un blog, un réseau social, un forum… Ce peut être du texte, des images, des sons, des vidéos, des hyperliens, etc. Dans la configuration des réseaux socionumériques, elle est permanente et à distinguer des contenus temporaires comme un profil ou une couverture (durée aléatoire selon la volonté du socionaute), une story (durée de 24 heures).

[3] L’auteur s’appelle, à l’état civil, Daté Atavito BARNABÉ-AKAYI : c’est par cette identité qu’il signe ses œuvres littéraires et ses manuels pour l’enseignement du Français au collège et au lycée. Sa seule présence sur le web social en tant qu’abonné se réduit à son compte Facebook où il s’identifie Daté Barnabé-akayi [sic]. Dans cette étude, nous le désignons simplement par son patronyme Barnabé-Akayi.

[4] Sur la question du rapport synonymique, André Comte-Sponville érige « norme » en hyperonyme pour lequel les autres termes deviennent des hyponymes : « Si on veut lui donner un sens plus précis, c’est sans doute sur sa généralité qu’il faut insister : la norme est le genre commun, dont règles, idéaux et valeurs sont différentes espèces. » (2013 : 637). Cette métaphore biologique (genre, espèces) renforce la polysémie de la notion.

[5] Dans une perspective décentrée, qui sort du binarisme cartésien, Marie-Anne Paveau s’intéresse aux normes de la linguistique dite populaire (2007), option heuristique déjà présente chez Pierre Bourdieu dans « Vous avez dit ‘‘populaire’’ ? » (2001 : 132-151).

[6] Aux Sciences Humaines Éditions, Le dictionnaire des sciences humaines et Le dictionnaire des sciences sociales sont tous deux dirigés par J.-F. Dortier (2008 et 2013). Le texte de l’article « Norme sociale » dans le premier est identique au texte de l’article « Norme » dans le second.

[7] C’est une position similaire qui est défendue dans Christine Dollo et alii (2020 : 284).

[8] Liens permanents : ENGAGEMENT LITTÉRAIRE = ENGAGEMENT POLITIQUE... - Daté Barnabe-akayi | Facebook et UN ÉCRIVAIN N’EST PAS UN OPPOSANT POLITIQUE... - Daté Barnabe-akayi | Facebook.

[9] En Analyse du discours numérique, la capture d’écran reste une présentation acceptable des observables. M.-A. Paveau considère les captures d’écran comme « le minimum requis pour assurer une bonne lecture des données présentées » (2013 : 15). Pour une approche méthodologique de ce détail de constitution des corpus numériques, voir Djilé (2021). Nos captures d’écran, qui datent du dimanche 20 octobre 2024, ont été faites avec un téléphone Android Samsung Galaxy A31 : le style de police utilisé est SamsungOne et l’application de capture (installée par nous via Play Store de Google) est Screen Master. Il est possible qu’à ce jour, les énoncés de gestes (J’aime, Commenter, Envoyer, Partager), s’ils sont à nouveau investigués, aient augmenté. Et cette propriété est imprévisible et infinie, à moins que le compte soit fermé ou que le réseau disparaisse.

[10] Cette restriction est déjà une preuve que « les normes sociales ne sont pas réductibles à un principe unique, et elles n’ont de sens que dans le contexte et pour le type d’activités auxquelles elles sont appliquées. » (Boudon et Bourricaud, 2023 : 424). C’est ce qui se dégage précisément de l’ensemble du corpus. La position de l’auteur internaute n’a pas une valeur univoque irréfutable.

[11] Il faut nuancer les adjectifs « réglementaire » et « règlementaire » : si le premier renvoie aux règles, le second renvoie aux règlements.

[12] Il écrivait dans Qu’est-ce que la littérature ? : « On n’est pas écrivain pour avoir choisi de dire certaines choses mais pour avoir choisi de les dire d’une certaine façon. » (Sartre, 1964 : 30). De là, le poncif définitionnel : la littérature, ce n’est pas ce qui est dit, mais la façon dont on le dit (attribué bien évidemment à Sartre). Et il cite à juste titre, dans Plaidoyer pour les intellectuels, « Écrivains et écrivants » dans lequel Roland Barthes soutient que « l’écrivain est un homme qui absorbe radicalement le pourquoi du monde dans un comment écrire » (Barthes, 1993 : 1280). C’est le même propos en des termes propres à chaque critique.

[13] Les auteurs du Dictionnaire critique de sociologie entérinent ces critères : « Nous conviendrons d’appeler intellectuels les individus qui, pourvus d’une certaine expertise ou compétence dans l’ordre cognitif, manifestent aussi un souci particulier pour les valeurs centrales de leur société. Ce souci se manifeste aussi bien par l’engagement à promouvoir des valeurs nouvelles que par la détermination à défendre des valeurs consacrées. » (Boudon et Bourricaud, 2023 : 336).