DOSSIER : LA PROPAGANDE POLITIQUE AU 21e SIECLE

Usages et gratification : (re)voir la propagande autrement

Bertrand Labasse est professeur à l¹université d¹Ottawa et professeur invité à l¹École supérieure de journalisme de Lille. Ses travaux portent sur les logiques sociales et les facteurs cognitifs qui déterminent la production et la réception de l'offre culturelle et médiatique, notamment dans le cas de l'information journalistique mais aussi dans d'autres domaines comme ceux de la vulgarisation scientifique, de la chronique culturelle et de la littérature non fictionnelle. Il a notamment publié La valeur des informations ; Ressorts et contraintes du marché des idées (Presses de l'Université d'Ottawa, 2020) et Une dynamique de l¹insignifiance ; Les médias, les citoyens et la chose publique dans la « société de l¹information » (Presses de l¹Ecole nationale supérieure des sciences de l¹information et des bibliothèques, 2003).

Sommaire

1. Une inflexion déterminée

2. Une postérité ambiguë

3. Une réponse déficiente à une très bonne question ?

4. Un axe d’analyse toujours crucial

5. Une chimère qui s’impose

6. Trois horizons possibles

7. Conclusion

Par un curieux retournement, l’une des perspectives théoriques qui pourraient compter parmi les plus éclairantes pour appréhender la multiplicité contemporaine des voies de la propagande politique pourrait justement être celle qui tournait le plus résolument le dos à l’étude de la propagande.

Selon le manifeste d’Elihu Katz (1959), le courant des usages et gratifications entendait en effet dépasser la problématique descendante de l’influence pour se consacrer, dans une perspective remontante, aux utilités et satisfactions que les individus retiraient ou non des messages qui leur étaient dispensés. Le renversement de point de vue opéré par Katz et ses collègues les a conduits au cours des décennies suivantes à multiplier les études pour observer les pratiques et attentes des lecteurs, auditeurs ou téléspectateurs, sans cependant parvenir à en induire beaucoup plus que des listes plus ou moins précises de motivations possibles, et encore moins à convaincre les chercheurs plus attachés aux approches critiques de l’opinion et de la manipulation politique.

Cependant, les évolutions du débat public liées à celles des technologies et services de communication, notamment les réseaux sociaux, incitent à revisiter cette approche : à une époque d’hyperconcurrence médiatique où les préférences des internautes prennent le pas sur les légitimités discursives traditionnelles, la perspective qu’incarnait cette école prend un poids certain.

Dans quelle mesure est-elle toujours pertinente aujourd’hui ? Pour tenter de l’évaluer dans une optique épistémologique critique et prospective, ce travail se propose, après un rappel sommaire de la genèse et des propositions essentielles de ce mouvement [section 1], d’examiner l’écart surprenant qui sépare sa postérité quantitative et sa postérité symbolique [2]. L’analyse se portera dès lors sur son bilan scientifique proprement dit, dont on remarquera successivement les limites épistémologiques intrinsèques [3], et néanmoins la fécondité [4] que justifient a contrario les problèmes rencontrés par des travaux sur la persuasion méconnaissant certains de ses axiomes. Parmi ces postulats, on s’attardera à la co-influence de déterminants d’ordre psychologique et sociologique [5], laquelle explique l’absence persistante d’un modèle monodisciplinaire pouvant rendre compte des phénomènes empiriquement connus. Au terme de ces examens successifs, on considèrera les trois grandes voies par lesquelles la perspective des usages et gratifications s’actualise à l’époque des médias numériques [6], dont seules les deux premières se réclament explicitement de cette école, mais dont on soutiendra que la troisième, plus complémentaire que tributaire, pourrait significativement l’aider à remplir sa promesse initiale : éclairer l’influence des messages en partant des motivations de leur réception.

1. Une inflexion déterminée

On pourrait éventuellement faire remonter la problématique générale des usages et gratifications à l’Antiquité[1] et la jalonner de tous ceux qui, comme l’abbé Dubos (1719), se sont interrogés sur les motivations de la réception. Il est cependant d’usage, dans une acception théorique plus rigoureuse, de la faire apparaître avec les travaux d’Herta Herzog sur les déterminants de l’écoute des émissions de jeux à la radio : « De tels programmes ont une attraction multiple : différents aspects de ceux-ci attirent différentes personnes. Mais de simples spéculations dans un fauteuil ne peuvent en aucun cas supposer la multiplicité de ces attraits. » (1940, p. 64). Première à se présenter comme une gratification study, cette recherche qualitative exploratoire menée auprès d’un très petit échantillon (n = 11) la conduisit à proposer quatre grands facteurs d’attirance (l’aspect compétitif, éducatif, etc.) correspondant à autant de « gratifications » pour les auditeurs. Nombre d’autres travaux, en particulier dans la mouvance du Radio Research Project[2] animé par Paul Lazarsfeld, tentèrent de clarifier les motivations des amateurs de musique classique (Suchman, 1942), de feuilletons radiophoniques (Herzog, 1944), de bandes dessinées (Wolfe et Fiske, 1949) ou encore de quotidiens d’information (Berleson, 1949), multipliant les observations et les listes de gratifications, mais aussi les innovations méthodologiques, dont la technique du panel et l’« analyseur » de réactions aux messages en temps réel, ainsi que la méthode du focus group promise à une remarquable trivialisation ultérieure.

Cependant cette approche, essentiellement empirique et appliquée à l’origine, se vit conférer des enjeux épistémologiques de bien plus large portée lorsque Elihu Katz (1959) revendiqua pour elle le statut de branche légitime, et même capitale, des recherches en communication. Dans un champ dominé par la problématique des effets des médias sur l’opinion, le jeune chercheur de l’université de Chicago, disciple de Lazarsfeld[3], prenait acte après d’autres[4] du découragement et des résultats indécis auxquels avait déjà conduit la question « qu’est-ce que les médias font aux gens ? » pour lui opposer la question « qu’est-ce que les gens font avec les médias ? » Son manifeste considérait « l’étude des "usages et gratifications" » – qu’il baptisait ainsi par la même occasion (guillemets dans l’original) – comme « la direction la plus prometteuse pour la recherche sur les communications de masse », puisque « même le plus puissant des médias ne peut ordinairement influencer un individu qui n’en a aucun "usage" dans le contexte psychologique et social dans lequel il se trouve ».

Ce n’était pas là une découverte stupéfiante en soi, comme lui-même en convenait aussitôt, mais ce renversement de perspective partant des destinataires ne constituait pas moins un tournant vigoureux par rapport aux approches descendantes de la communication politique ou commerciale qu’il désignait comme « les études de persuasion ». Encore fallait-il bâtir la plateforme scientifique supposée rapprocher les recherches sur les effets, celles sur les gratifications perçues par différents publics, mais aussi celles, plus générales, sur la culture populaire dans lesquelles une seule motivation, assez floue, était souvent invoquée : le besoin d’ « évasion ».

Katz s’y employa en compagnie de plusieurs chercheurs de la même génération, dont Jay Blumler et Denis McQuail, et le courant des « usages et gratifications », s’affirmant de plus en plus en tant que tel, se trouva au début des années 1970, en mesure de soutenir un ensemble de principes, de méthodes et de résultats pouvant former un cadre théorique. Les principes explicités étaient au nombre de cinq (Katz, Blumler et Gurevitch, 1973) :

– Les publics sont considérés comme actifs et leurs choix parmi les contenus disponibles comme motivés (goal oriented), plutôt que subis passivement.

– Ce degré d’initiative limite fortement la possibilité de théoriser des liens directs entre les contenus diffusés et leurs effets sur les attitudes et comportements.

– Les médias étant en concurrence avec d’autres sources de satisfaction des besoins, le rôle qu’on leur prête doit prendre en compte l’existence d’autres alternatives, par exemple les relations personnelles, pouvant satisfaire ces mêmes besoins.

– Méthodologiquement, beaucoup des motivations en jeu peuvent être dérivées des données recueillies auprès des individus eux-mêmes.

– Enfin, les jugements sur la valeur culturelle et l’importance des communications de masse devraient être suspendus tandis que les préférences des individus sont explorées dans leurs propres termes. Ceci par contraste avec « beaucoup d’écrits spéculatifs sur la culture populaire », précisaient les chercheurs au cas où l’on n’aurait pas compris quelle école ils visaient.

À la même époque, forts de leurs multiples études mais aussi des méthodes qu’ils avaient contribué à développer (cluster analysis, analyse factorielle), les promoteurs des « usages et gratifications » précisaient les quatre grandes familles et sous-familles de motivations auxquelles paraissait se rattacher la consommation médiatique : 1/ La diversion (a : évasion de la routine et, b : des problèmes vécus, c : relâchement émotionnel), 2/ Les relations personnelles (a : camaraderie, b : utilité sociale), 3/ L’identité personnelle (a : autoévaluation comparative, b : exploration de la réalité, c : renforcement des valeurs) et 4/ La surveillance.

De cette dernière catégorie, McQuail, Blumler et Brown (1972) précisaient qu’ils n’avaient pas assez de bases empiriques pour la subdiviser, mais que son intitulé général – explicitement tiré de la typologie fonctionnaliste proposée de son côté par Lasswell une quinzaine d’années plus tôt[5] – reflétait néanmoins leurs propres observations sur sa place importante dans les dispositions des consommateurs de médias.

Il serait trop long, dans ce qui ne peut ici être qu’un bref rappel, de développer les justifications empiriques, précisions méthodologiques, nuances et développements qui accompagnaient ces propositions de base (voir notamment Katz, Gurevitch & Haas, 1973 et Blumler et Katz, éds., 1974). Ni de mentionner tous les travaux qui les ont suivies, que ce soit pour les prolonger dans une perspective culturelle élargie et socialement plus diversifiée (en particulier la vaste étude menée par Liebes et Katz, 1986, sur la réception de la série Dallas dans différents milieux) ou pour tenter de les inscrire dans un modèle explicatif plus général des processus de sélection médiatique (notamment Palmgreen et Rayburn, 1982, 1985). Cependant, les éléments présentés ci-dessus sont, pour l’essentiel ce que la vulgate communicationnelle en a retenu et qui forment schématiquement le tronc commun de cet ensemble : plus de 35 ans plus tard, ils restent par exemple ceux que présente McQuail lui-même dans la 6e édition (2010) de son panorama de référence des théories de la communication, l’un des manuels les plus utilisés dans les enseignements anglophones de premier cycle sur ce thème[6].

2. Une postérité ambiguë

Dans les cours et ouvrages francophones de ces dernières décennies consacrées à la communication, le mouvement des usages et gratification apparaît essentiellement comme une période circonscrite, un peu naïve et plutôt malavisée, de l’enfance de ce domaine.

Avant d’en venir à son échec scientifique, bien réel à quelques égards, il est donc utile d’évoquer – à nouveau brièvement – les principales raisons qui motivent son discrédit symbolique.

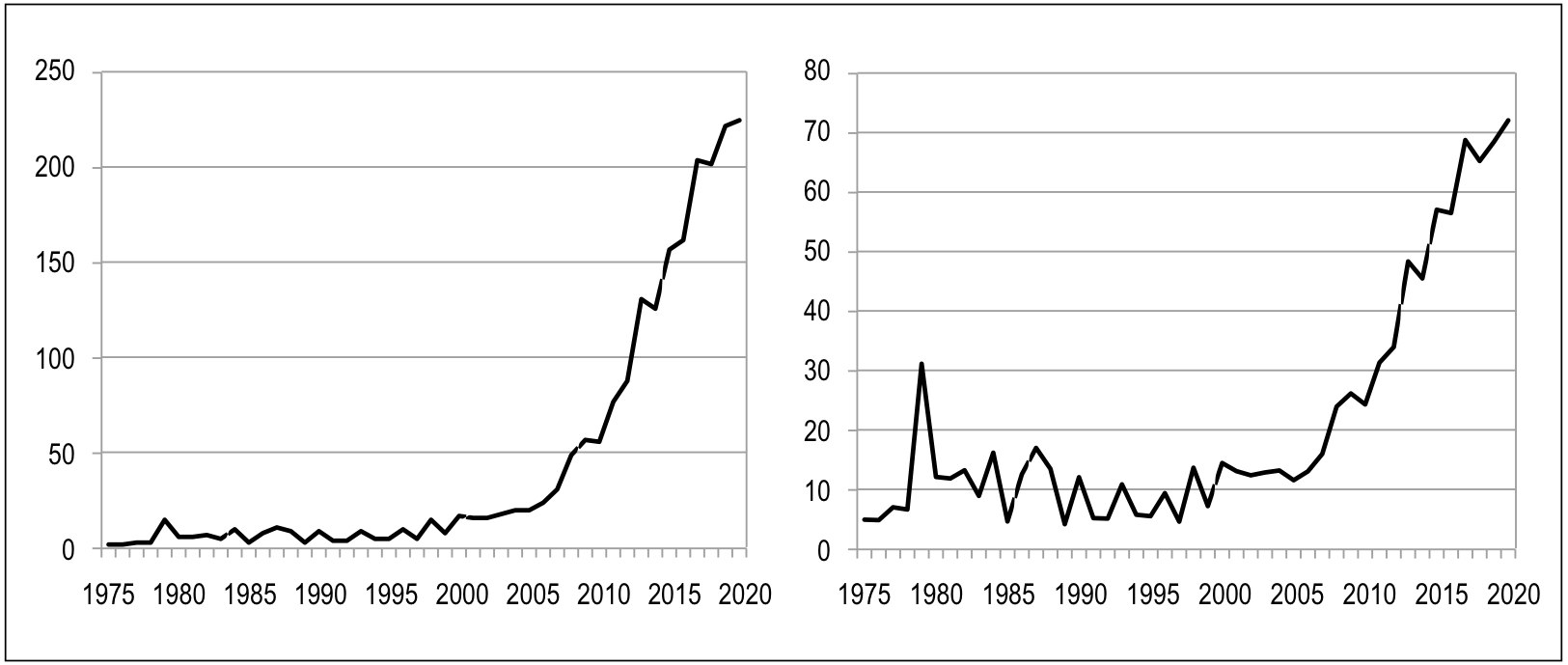

De prime abord, cependant, ce déclin s’avère étonnamment difficile à documenter de façon empirique. Un relevé de la production scientifique montre que le nombre des publications[7] qui se réfèrent à ce cadre, non seulement ne reflète pas à partir des années 1980 l’essoufflement que l’on s’attendait à observer, mais manifeste même depuis cette époque une croissance impressionnante : on totalise 167 publications relatives aux usages et gratifications entre 1975 et 1999, mais 1 918 depuis 2000. Après un ajustement visant à prendre en compte le gonflement constant du nombre des publications en général (voir précisions en note), les travaux se référant à ce courant demeurent quatre fois plus nombreux (406,6 %) depuis les années 2000 qu’au cours de toute la période antérieure.

Figure 1. Évolution des publications indexées se référant au cadre des usages et gratifications

(à G. en nombre brut, à D. en proportion de l’ensemble de la production scientifique indexée annuellement).

On ne saurait pourtant conclure d’un examen quantitatif sommaire que le courant des usages et gratifications est conceptuellement florissant. Sans entrer dans une analyse qualitative du vaste corpus indexé, il apparaît que ses propositions classiques y sont surtout utilisées et adaptées pour fournir un cadre théorique pratique, voire une liste non moins utile de motivations, à des travaux les appliquant à des objets variés, tels que les jeux vidéo, les attitudes écologiques, l’enseignement à distance ou les achats en ligne. Plus rares sont ceux qui, comme Ruggiero (2000), Rubin (2002, 2009), Sundar et Limperos (2013) ou Rui et Stefanone (2016) se sont efforcés d’approfondir ce paradigme au cours des dernières décennies : sur le plan théorique, le projet de Katz et ses collègues n’a pas gagné la bataille de la légitimité, en particulier en France d’où provenaient 1,1% des publications relevées (n = 23) contre par exemple 5,6 % d’Allemagne ou 3,2 % des Pays-Bas.

Les réticences les plus spontanées qu’il soulève – et ce depuis l’origine – reflètent à un titre ou un autre les polarisations qui opposent traditionnellement en sciences sociales la neutralité axiologique et la recherche engagée, les approches empiriques et conceptuelles, la sociologie dite compréhensive et la sociologie critique, le déterminisme social et l’individualisme méthodologique (ou a fortiori le naturalisme psychologique), la recherche « pure » et « appliquée », etc. Autant de débats de fond, ou de facettes d’une même dissension, dont l’importance et la complexité dépassent très largement l’objet de cet article. On se bornera donc à rappeler que les promoteurs des usages et gratifications ayant eux-mêmes assumé des postures épistémologiques pugnaces (voir par exemple plus haut leurs piques récurrentes contre les approches plus abstraites), l’opposition qu’ils suscitent n’a rien d’injuste, mais aussi à remarquer, d’un autre côté, que cette réprobation principielle a construit à leur encontre une légende noire remarquablement réductrice et discutable sur bien des points[8].

Cependant, indépendamment des divergences doctrinales mais aussi de l’expansion bibliométrique remarquée plus haut, l’essoufflement de facto de la dynamique scientifique des usages et gratification parait tenir avant tout au contraste entre l’ampleur de ses travaux descriptifs et la minceur de leur bilan explicatif, laquelle, pourtant, n’invalide pas nécessairement les fondements de cette approche.

3. Une réponse déficiente à une très bonne question ?

Le symptôme le plus évident de l’impasse scientifique à laquelle a abouti le courant des usages et gratifications est que l’espoir de ramener le foisonnement des listes initiales de gratifications à une typologie cohérente, unifiée et prédictive dont McQuail, Blumler et Brown avaient présenté le prototype dans leur article de 1972 (voir supra) ne paraît guère s’être concrétisé. Si ce socle reste la taxonomie canonique, le foisonnement des gratifications n’en a pas moins repris au fil des recherches empiriques menées auprès de différents publics à propos de différents médias. Un signe particulièrement frappant en est le fait que, près de trente ans plus tard, McQuail lui-même, après avoir dûment exposé cette typologie dans son manuel de référence (2010), l’assortit quelques pages plus loin d’une autre liste, plus longue et non hiérarchisée, des « gratifications recherchées ou obtenues des médias » : Information et éducation ; Orientation et conseils ; Distraction et relaxation ; Contact social ; Renforcement des valeurs ; Satisfaction culturelle ; Relâchement émotionnel ; Formation et confirmation de l’identité ; Expression du mode de vie ; Sécurité ; Stimulation sexuelle ; Passe-temps.

Or, ce genre de catalogue, outre qu’il est invariablement discutable en pratique[9] est traditionnellement la marque d’une carence théorique. Non que la catégorisation descriptive ne soit une étape nécessaire et intrinsèquement significative dans l’appréhension d’un phénomène qui, sans elle, se réduirait à une masse confuse de données ou de conjectures. Sans compter qu’elle a l’avantage de procurer un minimum de structuration aux réflexions des étudiants engagés dans une thèse de second ou troisième cycle. Mais en tant qu’aboutissement, elle n’offre ni la discrimination analytique ni la puissance explicative ou prédictive d’une avancée vraiment substantielle par rapport au sens commun… ni d’ailleurs par rapport aux « spéculations dans un fauteuil » qui suscitaient la verve des empiristes.

Le syndrome de la liste n’est en rien spécifique à la mouvance des usages et gratifications : pour s’en tenir au seul champ des travaux sur la réception (dans une acception assez dilatée de ce domaine), on peut par exemple observer le même enrayement dans le cas des facteurs de valeur médiatique (newsworthiness) esquissés par Galtung et Rudge (1965) puis Harcup et O’Neill (2001) à partir d’analyses de contenus, dans le cas des facteurs d’intérêt (interestingness) synthétisés par Silvia (2006) à partir d’expériences de psychologie cognitive, ou encore, mais dans une moindre mesure, dans le cas des critères de valeur culturelle distingués par Heinich (2017) à partir de recherches de terrain.

Il ne s’ensuit pas que les producteurs de listes sont forcément candides, ni dans les deux derniers cas[10] ni dans celui des usages et gratifications. L’ambition de Katz, Blumer et Gurevitch était au contraire particulièrement explicite à cet égard :

L’étude de l’usage des mass medias souffre actuellement de l’absence d’une théorie pertinente des besoins sociaux et psychologiques. Ce qui manque est moins un catalogue de besoins qu’un regroupement d’agrégats de besoins, un classement des différents niveaux de besoins, et une formulation d’hypothèses reliant des besoins particuliers avec des gratifications médiatiques particulières. (1973, p. 513)

Pourtant, leur rêve de « tirer un système des longues listes des besoins humains et sociétaux » (id., p. 514) était destiné à buter sur deux obstacles majeurs, l’un directement lié à leur approche, l’autre au contexte scientifique de leur temps.

Le premier était même inscrit dans leurs axiomes de départ. Passons sur la proposition – nuancée ensuite – selon laquelle les publics sont nécessairement mus par des choix délibérés (pour discutable qu’elle soit, elle vaudrait sans doute mieux que la proposition inverse si l’on songeait sérieusement à les opposer), mais souligner à juste titre que « beaucoup des motivations en jeu peuvent être dérivées des données recueillies auprès des individus eux-mêmes » n’entraine en rien que ces données puissent suffire à les comprendre. On ne parle pas ici de la vieille question de la sincérité et de la lucidité des répondants, dont la recherche sait s’accommoder (quoi qu’elle pose de sérieux problèmes dans les cas, par exemple, de l’étude de la consommation de pornographie ou de contenus politiques extrémistes), mais plutôt des limites intrinsèques à la démarche inductive, particulièrement aiguës en pareille espèce. Face à la complexité multifactorielle des attitudes et comportements humains et à la variabilité de leurs contextes, les chances d’abstraire une théorie explicative et prédictive généralisable sur la seule base d’une somme d’observations empiriques étaient fort minces, comme l’a amplement démontré la suite.

Or, et c’était le second obstacle, ces chercheurs ne pouvaient guère s’appuyer sur des théories cognitives et sociales susceptibles d’éclairer leurs observations et de s’en alimenter en retour. D’un côté, quelques efforts pour s’inspirer des paradigmes psychologiques alors disponibles (psychologie analytique, behaviorisme) sont demeurés stériles, de l’autre, les invitations répétées à divers courants de pensée sociologiques se sont traduites par autant de rebuffades. Il n’est pas moins frappant de remarquer le nombre de chercheurs extérieurs sollicités pour la large synthèse éditée par Blumler et Katz (1974), que de constater que ceux-ci ont essentiellement employé l’espace qui leur était offert à les accabler.

Rendant compte de cet ouvrage, une sociologue convenait que ses éditeurs « peuvent difficilement être accusés d’une présentation biaisée et unilatérale de l’approche des usages et gratifications. Au contraire, ils ont invité leurs critiques à examiner et exposer les faiblesses [de celle-ci] », avant de conclure pour sa part assez froidement que « l’approche a peu de chances d’obtenir une large reconnaissance au sein du champ de la sociologie » (Trowbridge, 1976), ce qui ne manquait en tout cas pas de perspicacité[11]. Même les spécialistes de la culture populaire avec qui Katz espérait établir des passerelles dès 1959 continuaient à rejeter cette main tendue, remarquait deux décennies plus tard Blumler (1979). Non sans perdre espoir, mais non sans noter ironiquement que, contrairement à plusieurs des écoles contemporaines, la sienne n’avait pas d’axiologie « idéologique-sociologique-politique […] à offrir » : « peut-être est-ce pourquoi certains universitaires, eux-mêmes armés de tels crédos à tout faire, les trouvaient irrémédiablement athéoriques. » Mais peut-être aussi, ajoutera-t-on, la volonté souvent manifestée de transposer des systèmes conceptuels en propositions empiriquement testables n’était-elle pas faite pour séduire les universitaires en question.

Toutefois, l’apport des critiques n’a pas seulement été de souligner diverses limites de l’approche des usages et gratifications, souvent identifiées auparavant par ses promoteurs eux-mêmes. Il a aussi, et peut-être surtout, poussé ceux-ci à repréciser les lignes fondamentales de cette mouvance et ce sont justement celles-ci qui pourraient aujourd’hui s’avérer les plus pertinentes.

4. Un axe d’analyse toujours crucial

La masse buissonnante des observations accumulées plus d’un demi-siècle par les chercheurs se revendiquant ou s’inspirant du mouvement des usages et gratifications constitue une somme de données empiriques et de réflexions d’une grande importance en tant que telle, mais l’ampleur de ce corpus et sa cohérence très variable en décourage une métaétude critique qui, pour nécessaire qu’elle soit, constituerait elle-même un projet de longue haleine. Cependant, leur héritage le plus intéressant parait paradoxalement résider dans des textes qui n’exposaient pas de résultats empiriques détaillés : ceux qui se concentraient sur les aspects programmatiques de cette démarche et en particulier les jalons fournis à vingt ans d’écart par Katz et Blumler. C’est que de fait, comme le soulignait ce dernier « il n’existe rien de tel qu’une (ou la) théorie des usages et gratifications » mais plutôt de multiples conceptions partageant « un champ commun de préoccupations et un ensemble élémentaire de concepts indispensables pour leur intelligibilité » (Blumler, 1979).

Avant d’être une théorie, terme qu’il était en effet délicat de lui appliquer, la mouvance des usages et gratifications apparaît ainsi comme une perspective scientifique générale. C’est ce dont elle tire encore l’essentiel de son potentiel épistémologique et qui pourrait expliquer la forte recrudescence contemporaine des citations remarquée plus haut. Au-delà des recherches empiriques qui l’avaient précédée, cette perspective est née, sous la plume de Katz (1959), du désenchantement et de la nécessité. Le désenchantement provenait de l’impasse à laquelle avaient déjà conduit les recherches sur la propagande, la nécessité, tant civique que scientifique, était d’en sortir. Soixante années plus tard, ces deux déterminants n’ont pas disparu, au contraire.

En matière de désenchantement, l’échec global des sciences humaines et sociales face au lancinant problème de la réception est l’un de leurs secrets les moins bien gardés, à défaut d’être le plus volontiers claironné. Non que celles-ci n’aient su multiplier les éclairages sous de multiples angles pertinents (cultural studies, études littéraires, interactionnisme, constructivisme, sociologie des pratiques culturelles, ethnographie des usages, analyse systémique, économie politique, études d’audience, psycholinguistique cognitive, pour n’en mentionner que quelques-uns). Mais le tout demeure à l’évidence bien inférieur à la somme de ces parties incommensurables : si ces travaux et d’autres ont en commun d’avoir désillusionné les préconceptions frustes des interactions entre médias et publics qui prévalaient jadis, et apporté une acuité indiscutable sur celles-ci et sur leurs enjeux, les « mystères de la réception » (Dayan, 1992) restent un chaos babélien dont témoignent les listes de théories faisant office de plans de cours sur ce thème et les manuels diachroniques qui s’efforcent d’en rendre compte. Panoramas dans lesquels les bouillonnements conceptuels des années 1940 à 1980 se taillent la part du lion : dans le champ des études littéraires comme dans celui de la communication, l’aventure théorique ne suscite plus tellement de vocations[12].

En matière de nécessité, les bouleversements du paysage médiatique provoqués par les technologies numériques, ainsi que les transformations du débat public qu’on leur attribue spontanément (volatilité de l’attention, polarisation des opinions, populisme, manipulation…) alimentent un sentiment d’urgence qui s’exprime autant en essais prophétiques qu’en données quantitatives diverses, souvent recueillies et commentées par des observateurs para-universitaires ou médiatiques. Mais qui s’exprime aussi dans le flot des publications scientifiques au sein duquel on avait remarqué plus haut le recours croissant à la « théorie » des usages et gratifications.

Dans quelle mesure cette perspective scientifique a-t-elle, devant un tel contexte, des clés à livrer qui dépassent son bilan empirique ? La première réside sans doute dans son principe fondateur. Alors que les questionnements sur les effets (effets des écrans, des jeux vidéo, des réseaux sociaux, des vidéos en ligne…) ont repris toute leur vigueur et que les inquiétudes sur les voies de la propagande, nourries jadis par le bellicisme allemand puis par la guerre froide, trouvent dans l’actualité politique de ces dernières années de nouvelles raisons de s’alimenter, l’avertissement de Katz contre les conceptions (con)descendantes de l’influence garde toute sa valeur : il est vain de s’interroger sur les effets des médias et messages sans s’interroger au premier chef sur les motifs de leur attirance. Si cet axiome raisonnablement évident avait eu besoin d’être soutenu en 1959, il gagne à être ressassé à une époque où l’hyperconcurrence des contenus (Brin et al., 2004) offre aux individus des capacités de choix et d’esquive sans précédent. Avoir ce garde-fou en tête permet de remarquer les signes ubiquitaires de son importance, depuis les stratégies des professionnels (les publicitaires, par exemple, pour qui attirer l’attention et susciter l’intérêt – le « A », awareness, et le « I », interest, du principe séculaire « AIDA » – priment sur toute autre considération) jusqu’à la viralité sur les réseaux sociaux des « fausses nouvelles », associée par les recherches à des facteurs multiples mais qui souvent se rapportent, explicitement ou non, aux gratifications qu’elles procurent[13]. Sans oublier que l’école des usages et gratifications avait intégré parmi ses axiomes l’hypothèse du Two step flow de Katz et Lazarsfeld (voir supra sa mention des « alternatives [aux médias de référence] par exemple les relations personnelles »), à laquelle l’essor des réseaux sociaux et des influenceurs a donné un tout nouvel écho.

Cependant, la démonstration la plus significative de l’importance des usages et gratifications pourrait provenir a contrario des travaux qui, justement, ne les prennent pas en compte. C’est le cas, pour ne mentionner à nouveau que quelques exemples – puisque la longueur d’un article sur un sujet aussi vaste ne peut accueillir plus que des illustrations heuristiques – des recherches expérimentales qui ne contrôlent pas ces variables. Notamment celles sur l’effet de la lisibilité des textes sur la réception des messages (lesquelles ont produit des résultats si incertains que cette problématique a été délaissée) ou même de travaux sur la polarisation des attitudes aussi classiques que ceux de Lord, Ross et Lepper (1979), dont certains résultats paraissent contradictoires avec les données empiriques à grande échelle recueillies depuis lors[14]. De même, le modèle de persuasion ELM (Elaboration Likelihood Model) développé par Petty, Cacioppo et leurs collègues, lequel reste l’un des plus sollicités – en raison notamment de son potentiel opératoire pour la conception des campagnes d’intérêt public – s’est heurté sans la résoudre à une difficulté non négligeable. Comme en ont convenu dans un second temps ses auteurs eux-mêmes, « l’ELM se concentre sur une nouvelle étape, après l’attention et la compréhension » (Petty et al., 1993). Ce qui revenait de leur part à attester qu’un tel modèle ne pourrait expliquer l’effet d’une argumentation que dans l’hypothèse où quelqu’un y prêterait d’abord attention pour une raison ou une autre…

Mais s’il semble décidément difficile, et risqué en théorie comme en pratique, de sous-évaluer l’importance de l’axiome fondateur de la mouvance des usages et gratification ce n’est pas le seul enseignement que l’on peut en retirer face au défi qu’il souligne.

5. Une chimère qui s’impose

Il n’est pas nécessaire de se réclamer de l’école des usages et gratifications (ce qui n’est d’ailleurs pas le cas de l’auteur de ces lignes) pour apprécier le défrichage conceptuel accompli sur ce « champ commun de préoccupations » (Blumler, supra) ou pour noter le potentiel persistant de certaines de ses propositions.

L’œcuménisme épistémologique défendu par Katz, qui appelait à « une nouvelle sorte de coalition interdisciplinaire » (1959), et soutenu notamment par Blumler vingt ans plus tard avec une ardeur inchangée, semble aujourd’hui l’une des plus fertiles de ces propositions, à défaut d’être l’une voies les plus sereines. En tant qu’initiative, ce mouvement a même démontré de façon quasi-expérimentale à quel point la force des convictions en sciences humaines et sociales pouvait s’y opposer, convictions parmi lesquelles on pourrait bien sûr compter l’engagement idéologique mais aussi l’érection de la mesure empirique en test exclusif de scientificité. Même si cette tension paraît à certains égards bien moins dichotomique qu’elle ne l’était dans les années 1960 (quoique les positions les plus tranchées d’alors conservent des partisans ardents), on peut juger improbable qu’elle se dissipe totalement, ce qui ne serait pas nécessairement souhaitable[15]. Tel n’est pas le cas du rapprochement fondamental dont le mouvement des usages et gratifications a montré la voie, la conjonction des facteurs cognitifs et sociaux pour la compréhension des phénomènes discursifs.

En espérant une « puissante connexion entre la tradition comptabilisatrice [book-keeping tradition] de l’étude d’audience » et « les champs d’intérêt de la théorie sociologique et psychologique », le tout devant permettre « un accroissement considérable de notre compréhension des effets des médias », Katz (1959) établissait une position constante de cette école : la nécessité, non pas d’amalgamer les facteurs cognitifs et sociaux en jeu, mais bien d’articuler ces deux dimensions sans méconnaitre leurs différences. À tel point que le terme « psychologique(s) » est presque immanquablement juxtaposé à « sociologique (s) » dans les écrits programmatiques ou sommatifs de ce courant, que ce soit pour reprocher un peu injustement à ses devanciers du Radio project de n’avoir pas tenté d’explorer « les liens entre les gratifications ainsi détectées et les origines psychologiques ou sociologiques des besoins ainsi satisfaits » (Katz, Blumler et Gurevitch, 1973) ou pour déplorer « l’absence d’une théorie des besoins sociaux et psychologiques » (id.)

Cette théorie conjointe, comme on l’a avancé plus haut, ne pouvait pas procéder directement des études de terrain circonscrites menées à cette fin, pas plus qu’elle ne le pouvait de l’état des corpus disciplinaires de référence, qu’opposait en outre la rivalité traditionnelle entre le psychologisme (prééminence attribuée aux rouages mentaux) et le sociologisme (prééminence des déterminants sociaux). Pourtant, un demi-siècle plus tard, des éléments donnent à penser que le syncrétisme professé par l’école des usages et gratifications, pour chimérique qu’il ait été[16], était remarquablement clairvoyant.

Il ne s’agit évidemment pas de questionner la distinction entre les deux principales traditions, dont témoigneraient leurs différences d’objets et de méthodes si la solide division disciplinaire du travail universitaire ne suffisait pas à l’établir. Ni, incidemment, de méconnaitre entre les deux le remarquable essor de la psychologie sociale, dont la fécondité de ces dernières décennies (par exemple sur les biais cognitifs ou le partage des représentations au sein de groupes restreints) parle d’elle-même. Ou d’oublier les apports substantiels des cultural studies, pas plus, bien sûr, que l’éclairage général des sciences de la communication[17]. Mais force est d’admettre qu’à l’échelle générale des interactions culturelles et idéologiques médiatisées, aucune approche monodisciplinaire n’est parvenue a rendre compte de la complexité multifactorielle des préférences et attitudes, encore moins d’en proposer un modèle d’ensemble congruent. Et force est de supposer que, justement, la co-influence de déterminants de nature profondément différente explique un bilan paradoxal : plus les grandes disciplines de référence raffinent leurs observations, plus celles-ci butent sur des facteurs exogènes qui éloignent pour elles l’espoir d’un schéma théorique d’ensemble.

Ainsi, la recherche sociologique – et l’évolution sociale elle-même – ont-elles largement complexifié la compréhension des préférences culturelles, ébranlant la domination auparavant attribuée à la légitimité culturelle (considérée selon une stratification descendant des classes cultivées aux classes populaires). De multiples travaux, notamment ceux de Lahire (2004) et de Peterson (2004) ont montré qu’une partie toujours croissante des goûts des individus échappait à cette variable hégémonique, en associant librement des contenus légitimes et transgressifs : « pourquoi l’omnivorité s’accroît-elle ? » s’interroge judicieusement Peterson : « de toute évidence il faut pousser plus à fond l’étude de l’importance de la concurrence des divertissements populaires. » Sans aucun doute, en effet, mais si l’on ne peut plus compter sur les seuls mécanismes de domination sociale pour expliquer la diversité des préférences culturelles, et donc de l’effet des messages, il devient difficile de tenir pour négligeables les simples déterminants hédoniques du plaisir. Encore le terme « simple » est-il assez mal choisi si l’on considère que, de leur côté, les recherches expérimentales en psychologie cognitive ont le plus grand mal à aborder séparément cette variable : dans le bilan de référence qu’il consacrait à l’imposante progression des connaissances sur le traitement cognitif des messages, Kintsch (1998) ne consacrait qu’une demi-page (sur plus de 400) à l’intérêt de ceux-ci, intérêt qui, soulignaient Hidi et Baird (1986), constitue « une variable négligée dans le traitement des discours ». Or, les tentatives pour la clarifier expérimentalement achoppent sur des facteurs aussi vagues que les « goûts », dont l’origine purement psychologique est plus que douteuse.

Que l’approche des usages et gratifications ne soit guère parvenue à dépasser cette dichotomie pour parvenir au modèle global réellement explicatif qu’elle appelait de ses vœux n’indique aucunement qu’un tel modèle soit aujourd’hui hors de portée.

6. Trois horizons possibles

Il serait abusif d’attribuer à la seule école des usages et gratification le mérite exclusif d’avoir desserré l’emprise des grandes frontières conceptuelles qui verrouillaient l’étude des rouages du débat public. Il lui revient, entre autres apports, d’avoir audacieusement secoué ces tabous mais, comme on l’a vu, la résistance désinvolte que la complexité des préférences continue à opposer aux théorisations unilatérales pourrait aussi expliquer l’affaiblissement de cette « ségrégation méthodologique » (Schrøder et al., 2003), si relatif soit-il.

En tout état de cause, dès lors qu’il est devenu difficile de croire que l’un de ces éclairages puisse parvenir isolément à percer les « mystères de la réception », ou de nier que cette réception conditionne l’effet des messages, trois perspectives, parallèles plutôt qu’opposées, semblent très schématiquement se dégager dans la direction explorée par le mouvement usages et gratifications.

La première, la plus empruntée aujourd’hui, est de recourir directement à cet ensemble de travaux, ou simplement à son cœur historique (principes généraux et typologie des gratifications) pour l’appliquer à des problématiques contemporaines. Que ce soit sous leur forme originale ou en les adaptant aux situations étudiées, notamment en allongeant la liste des gratifications en fonction des pratiques examinées, ses grandes lignes sont assez substantielles, larges et souples pour fournir, sinon un instrument de précision, du moins un cadre conceptuel plus opératoire et moins aveugle que bien des alternatives.

La seconde, qui s’en distingue surtout par son ambition, est de poursuivre les efforts en vue de construire une « théorie » stabilisée, générale et explicative, des usages et gratifications. Divers chercheurs ont maintenu ce cap, en soulignant à juste titre que l’essor des nouveaux médias en a « ravivé l’importance » au XXIe siècle (Ruggiero, 2000) et en relevant divers aspects à prendre en compte pour le mettre à jour en version « 2.0 » (Sundar et Limperos, 2013). Le projet ne manque pas de panache – en a-t-il jamais manqué ? – et ses promesses sont toujours aussi séduisantes. Pour autant, si l’on se souvient des difficultés rencontrées par ses précurseurs pour intégrer sur le plan théorique les gratifications associées aux médias classiques, considérer que « les futurs modèles devront inclure des concepts comme l’interactivité, la démassification, l’hypertextualité et l’asynchronicité » (Ruggiero, 2000), les « modalités » et la « navigabilité » (Sundar et Limperos, 2013) ou encore le « désir de visibilité » (Rui et Stefanone, 2016) pourrait ne pas simplifier ce défi…

Une troisième voie, que privilégie personnellement l’auteur de ce texte, est à peine moins escarpée mais peut-être plus praticable. Sans procéder à proprement parler de l’école des usages et gratifications, elle s’inscrit cependant dans son « champ commun de préoccupations » (Blumler, 1979) et partage assez de son « ensemble élémentaire de concepts » (id.) pour pouvoir être apparentée à cette mouvance diffuse, de laquelle on pourrait pareillement rapprocher de nombreuses autres propositions (dont celles de Shramm, 1949, 1971, voire, en l’étirant encore, de Michel de Certeaux, 1980).

Que l’on tienne ou non à recourir à l’intitulé d’origine, lequel est symboliquement problématique et scientifiquement intenable[18], il pourrait en effet être fécond d’essayer aussi son programme dans l’autre sens, c’est-à-dire de considérer la consolidation théorique non comme le produit toujours à venir de cette démarche mais comme son préalable. Si Katz (1959) appelait à une « nouvelle sorte de coalition interdisciplinaire », plus d’un champ de savoir convoqué a pu ressentir que le rôle qui lui était attribué sous la bannière de cette jeune école se limitait essentiellement à aider à interpréter ses résultats empiriques ou à lui fournir des hypothèses testables sur le terrain. Ce que pourrait confirmer a posteriori l’absence, au côté des nombreux textes passant inlassablement en revue le flot croissant des données obtenues, d’une revue réellement approfondie des hypothèses sociologiques et psychologiques disponibles à l’époque (lesquelles, il est vrai, s’y prêtaient généralement assez mal après que les espoirs initialement placés dans le fonctionnalisme et le behaviorisme aient à juste titre été abandonnés).

En revanche aujourd’hui, emprunter en sens inverse la voie esquissée par Katz et ses collègues (à vrai dire, en ne s’avisant de ce parallélisme qu’en chemin) semble bel et bien permettre d’esquisser un modèle théorique global des préférences communicationnelles. Outre divers axiomes communs (prévalence de la réception effective sur les effets supposés, renonciation aux jugements de valeur a priori, etc.), son point de départ, et non plus d’arrivée possible, est l’hypothèse désormais solide selon laquelle ces préférences sont simultanément déterminées par des facteurs psychologiques et sociaux. Sur cette base, un examen systématique de la masse imposante des théories et des observations empiriques classiques et récentes permet de mettre en évidence des correspondances frappantes : non seulement les hypothèses qui se sont accumulées au fil du temps sont souvent beaucoup plus compatibles entre elles, voire convergentes, que ne le pensaient leurs auteurs mais leur rapprochement méthodique s’avère par ailleurs hautement compatible avec les phénomènes empiriques observés quantitativement ou qualitativement.

Sans développer plus ici cette approche particulière (Labasse, 2015, 2017, 2020), dont le détail dépasserait très largement le sujet et la longueur de cet article, on soutiendra donc que ce genre de modélisation hypothético-déductive (par rétroduction, surtout), pourrait être un bon moyen de dépasser la limite explicative des recherches empiriques sur les usages et gratification sans pour autant renoncer à la perspective de ses pionniers, ni à une bonne partie de leurs postulats. Et encore moins renoncer à l’apport qu’ils promettaient aux études sur la propagande. Ainsi une telle modélisation peut-elle concrètement aider à percevoir différents facteurs cognitifs et normatifs qui favorisent la diffusion des messages fallacieux sur les réseaux sociaux et modulent individuellement et collectivement leur impact : par rapport aux contenus « légitimes », ces fausses nouvelles bénéficient d’une pertinence cognitive bien supérieure à celle des informations nuancées et complexes (étant à la fois spectaculaires et simplificateurs, elles produisent plus d’effet cognitif et réclament moins d’effort cognitif) tout en rencontrant des conditions d’acceptabilité sociale particulièrement contrastées (la réprobation commune contribuant à renforcer l’adhésion à des communautés idéologiques dissidentes). Une telle proposition gagnerait bien sûr à être précisée[19] et nuancée, mais pour s’en tenir à ce niveau d’approximation heuristique, on notera que des ressorts extrêmement similaires paraissent sous-tendre le succès des rhétoriques jugées « populistes », également favorisées par leur pertinence cognitive et leur transgression normative, et l’on signalera qu’en réaction certaines stratégies courantes des élites discursives pourraient ne pas être les plus judicieuses.

Évidemment, ce genre d’approche (malgré la densité du corpus théorique et empirique sur lequel celle-ci se fonde en l’occurrence) n’est pas sans évoquer les « spéculations dans un fauteuil » auxquelles s’opposaient les défenseurs des usages et gratifications. Mais indépendamment du fait que de telles constructions sont parfaitement testables… en théorie (en pratique aussi, mais la variété des variables ainsi synthétisées impliquerait des travaux de terrain d’une ampleur improbable), il est fort possible qu’un tel recours à l’abstraction analytique s’avère le prix à payer pour remplir toutes les promesses de ce mouvement.

7. Conclusion

Qu’ils soient considérés comme les fondateurs d’une école conservant un grand potentiel épistémologique à l’époque des nouveaux médias, ou comme les fournisseurs d’un cadre et d’une typologie facilement applicables à l’étude de multiples pratiques contemporaines, ou simplement comme les défricheurs historiques d’une perspective générale plus large mais toujours essentielle, les pionniers des usages et gratifications demeurent de facto plus pertinents aujourd’hui que l’image qu’en garde une certaine mémoire des sciences sociales.

Leur pertinence contemporaine se manifeste non seulement par l’intérêt intrinsèque de leurs propositions, mais aussi par la persistance des déceptions scientifiques et des préoccupations sociétales qui avaient suscité ce programme, et même par la ténacité de la perception mécaniste des effets des contenus sur l’opinion, telle qu’elle transparait encore aujourd’hui dans bien des discours sur l’influence des nouvelles technologies de communication ou des stratégies de persuasion.

Toutefois, l’un des éclairages de cette approche, et non des moindres, n’avait peut-être pas été escompté et encore moins souhaité par ses promoteurs. C’est d’avoir servi de révélateur de toutes les oppositions principielles qu’une telle perspective pouvait susciter, mais aussi de tous les obstacles scientifiques qu’elle pouvait rencontrer. Cette aventure intellectuelle peut aussi se lire avec le recul comme une expérience épistémologique de grande ampleur, dont les enseignements n’ont pas fini d’être retirés.

Si ses animateurs n’ont sans doute pas eu raison sur tout, le paysage intellectuel et sociétal contemporain montre avec éloquence qu’ils avaient, du moins, raison sur l’essentiel.

Références

Apuke, O. et Omar, B. (2020). Modelling the antecedent factors that affect online fake news sharing on COVID-19: the moderating role of fake news knowledge. Health Education Research, 35, p. 490–503.

Berelson, B. (1949). What ''missing the newspaper'' means. In P. Lazarsfeld and F. Stanton (Eds.), Communication Research, 1948-1949. New York : Harper, p. 111-129.

Berelson, B. (1959). The State of Communication Research. Public Opinion Quarterly, 23(1), p. 1-2.

Blumler, J. G., et Katz, E. (Eds.) (1974). The Uses of Mass Communication. Beverly Hills : Sage Publications.

Breton, P. et Proulx, S. (1989). L'explosion de la communication : La naissance d'une nouvelle idéologie. Paris : La Découverte.

Brin, C., Charron, J. et de Bonville, J. (2004). Nature et transformation du journalisme : théorie et recherches empiriques. Québec : Presses de l’Université Laval.

Dafonte-Gómez, A. (2018). Audience as Medium: Motivations and Emotions in News Sharing. International Journal of Communication, 12, p. 2133–2152.

Dayan, D. (1992). Les mystères de la réception. Le Débat, 71(4), p. 141-157.

Dubos, J. B. (1719). Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture. Paris : J. Mariette.

de Certeau, M. (1980). L'Invention du quotidien, t. I, Arts de faire. Paris : Gallimard.

Ferrero, G. (1894). L'inertie mentale et la loi du moindre effort. Revue Philosophique de la France et de l'Étranger, 37, p. 169-182.

Galtung, J. et Ruge, M. H. (1965). The Structure of Foreign News. Journal of Peace Research, 2(1), p. 64-91.

Harcup, T. et O'Neill, D. (2001). What Is News ? Galtung and Ruge revisited. Journalism Studies, 2(2), p. 261-280.

Heinich, N. (2017). Des valeurs : Une approche sociologique. Paris : Gallimard.

Herzog, H. (1942). Professor quiz: A gratification study. In P. Lazarsfeld (Ed.), Radio and the printed page. New York, NY: Duell, Sloan & Pearce, p. 64-93.

Herzog, H. (1944). What do we really know about daytime serial listeners. In P. Lazarsfeld et F. Stanton (Eds.) Radio research, 1942-43. New York : Duell, Sloan & Pearce, p. 3-33.

Hidi, S. et Baird, W. (1986). Interestingness - a neglected variable in discourse processing. Cognitive Science, 10(2), p. 179-194.

Jouët, J. (2000). Retour critique sur la sociologie des usages. Réseaux, 18(100), p. 487-521.

Kahneman, D. (1973). Attention and effort. Englewood Cliffs : Prentice-Hall.

Kahneman, D. (2011). Thinking, Fast and Slow. New York : Farrar, Straus and Giroux.

Kahneman, D., Diener, E. et Schwarz N. (1999). Well-Being : Foundations of Hedonic Psychology. New York : Russell Sage.

Katz, E. (1959). Mass communications research and the study of popular culture : An editorial note on a possible future for this journal, Studies in Public Communication, 2, p. 1-6.

Katz, E., Blumler, J.G. et Gurevitch, M. (1973). Uses and Gratifications Research. Public Opinion Quarterly, 37(4), p. 509-523.

Katz, E., et Lazarsfeld, P. (1955). Personal Influence. The Part Played by People in the Flow of Mass Communications. Glencoe : Free Press.

Katz, E., Gurevitch, M. et Haas H. (1973). On the use of mass media for important things. American Sociological Review, 38(2), p. 164-181.

Kintsch, W. (1998). Comprehension : a paradigm for cognition. Cambridge : Cambridge University Press.

Labasse, B. (2015). Les déterminants cognitifs et sociaux de l’adéquation communicationnelle. Dans Véronique Rey-Lafay et Céline Beaudet (éds) Écritures expertes en question. Aix-en-Provence : Presses Universitaires de Provence, p. 39-71.

Labasse, B., (2017). La transposition de la valeur discursive : Variables sociocognitives et enjeux traductologiques. Forum, 15(2), p. 178-211.

Labasse, B. (2020). La valeur des informations : ressorts et contraintes du marché des idées. Ottawa : Presses de l'Université d'Ottawa

Lasswell, H. (1948) The structure and function of communication in society. In L. Brison (Ed.) The communication of ideas : A Series of Addresses. New York : Harper, p. 136-139.

Liebes, T., & Katz, E. (1986). Patterns of involvement in television fiction: A comparative analysis. European journal of communication, 1(2), 151-171.

Lin, C. A. (1996). Looking back: The contribution of Blumler and Katz's Uses of Mass Communication to Communication Research. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 40(4), p. 574-581.

Lord, C. G., Ross, L. et Lepper, M.R. (1979). Biased assimilation and attitude polarization : The effects of prior theories on subsequently considered évidence. Journal of Personality and Social Psychology, 37(11), p. 2098-2109.

McQuail, D. (2010). Mass Communication Theory, New York : Sage Publications.

McQuail, D., Blumler, J. G. et Brown, J. R. (1972). The Television Audience : A Revised Perspective. In D. McQuail (Ed.), Sociology of Mass Communications. Harmondsworth : Penguin, p. 135-165.

Miège, B. (1995). La pensée communicationnelle. Grenoble : Presses universitaires de Grenoble.

Palmgreen, P. et Rayburn II, J. D. (1982). Gratifications sought and media exposure: an expectancy value model. Communication Research, 9(4), p. 561-580.

Palmgreen, P. et Rayburn II, J. D. (1985). An expectancy-value approach to media gratifications. In K. E. Rosengren, L. A. Wenner & P. Palmgreen (Eds.) Media Gratification Research: Current Perspectives. Beverly Hills : Sage Publications. p. 61-72.

Pennycook, G., et Rand, D. G. (2019). Lazy, not biased: Susceptibility to partisan fake news is better explained by lack of reasoning than by motivated reasoning. Cognition, 188, p. 39-50.

Petty, R.E., Wegener, D.T., Fabrigar, L.R., Priester, J.R. et Cacioppo, J.T. (1993). Conceptual and methodological issues in the elaboration likelihood model of persuasion. Communication Theory, 3(4), p. 336-362.

Pillet, F. (2011). Que reste-t-il de l'École de Constance ?. Études Germaniques, 263(3), p. 763-781.

Proulx, S. (Ed.). (1998). Accusé de réception : Le téléspectateur construit par les sciences sociales. Paris : L'Harmattan.

Rubin, A. M. (2002). The uses-and-gratifications perspective of media effects. In J. Bryant & D. Zillmann (Eds.), Media effects: Advances in theory and research (p. 525-548). Hillsdale : Lawrence Erlbaum Associates.

Rubin, A. M. (2009). Uses-and-Gratifications Perspective on Media Effects. In R. L. Nabi et M. B. Oliver (Eds.), The SAGE handbook of media processes and effects. Thousand Oaks : Sage Publishing, p. 165-184.

Ruggiero, T. E. (2000). Uses and Gratifications Theory in the 21st Century. Mass Communication & Society, 3(1), p. 3-37

Rui, J. R. et Stefanone, M. A. (2016). The Desire for Fame: An Extension of Uses and Gratifications Theory. Communication Studies, 67(4), p. 399-418.

Schramm, W. (1949). The nature of news. Journalism Quarterly, 26(3), p. 259-269.

Schramm, W. (1954). How communication Works. In W. Schramm (Ed.), The process and effects of mass communication. Urbana : University of Illinois Press, p. 3-34.

Schramm, W. (1954). How communication Works. In W. Schramm (Ed.),The process and effects of mass communication. Urbana : University of Illinois Press, p. 3-34.

Schramm, W. (1971). The Nature of communication between humans. In W. Schramm (Ed.), The process and effects of mass communication. Urbana : University of Illinois Press, p. 1-53.

Schrøder, K. , Drotner, K. , Kline, S. et Catherine Murray, C. (2003). Researching Audiences. Londres : Arnold.

Silvia, P.J. (2006). Exploring the psychologie of interest. Oxford : Oxford University Press.

Sperber, D. et Wilson, D. (1989). La pertinence : Communication et cognition. Paris : Éditions de Minuit.

Suchman, E. 1942. An invitation to music. In P. Lazarsfeld et F. Stanton (Eds.) Radio research, 1941. New York : Duell, Sloan & Pearce, p. 140-188.

Sundar, S. S. et Limperos, A. M. (2013). Uses and Grats 2.0: New Gratifications for New Media. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 57(4), p. 504-525.

Tandoc EC, Lim D, Ling R. (2020). Diffusion of disinformation: How social media users respond to fake news and why. Journalism, 21(3), p. 381-398.

Trowbridge, J. (1976). Review of : The Uses of Mass Communications. American Journal of Sociology, 81(6), p. 1546-1584.

Wolf, K. M., & Fiske, M. (1949). The children talk about comics. In P. Lazarsfeld & F. Stanton (Eds.),Communications research: 1948-1949. New York : Harper, p. 3-50.

Wright, C. R. (1960). Functional analysis and mass communication. Public Opinion Quarterly, 24(4), p. 605-620.

[1] Voir par exemple les mises en garde de Socrate (Phèdre, Gorgias) sur la méconnaissance que les rhéteurs avaient de l’« âme » de ceux qu’ils se proposaient d’influencer, ou les recommandations de la Rhétorique à Herennius sur tout ce qui peut retenir l’attention des auditeurs (l’inventaire qu’elle en dresse préfigure une longue série de listes dans ce domaine).

[2] On résume ici sous ce seul nom les intitulés et avatars successifs des programmes de recherche animés par Lazarsfeld.

[3] Avec qui il avait observé, de façon étonnamment annonciatrice des circonstances actuelles du débat public, que les sources « légitimes » avaient beaucoup moins d’influence sur les opinions que les échanges directs avec des interlocuteurs perçus comme proches (Katz & Lazarsfeld, 1955).

[4] Son article faisait notamment écho au désenchantement constaté par Bernard Berelson (1959) dans un bilan peu reluisant de l’état de ce domaine.

[5] Dans une perspective assez différente Harold Lasswell (1948), avait avancé que les processus de communication au sein de la société y assumaient essentiellement trois fonctions collectives : la surveillance de l’environnement, la coordination entre ses composants et la transmission de l’héritage social. À celles-ci, Wright (1960) avait judicieusement ajouté la distraction (entertainement), qui n’était pas au cœur des préoccupations de Lasswell.

[6] Sa très large diffusion lui vaut par ailleurs plus de 10 000 citations selon Google Scholar.

[7] Cette progression avait initialement été remarquée sur la base Web of science (Clarivate analytics) en octobre 2020 mais cette observation ayant incité à prolonger l’examen, celui-ci a été mené en novembre 2020 sur la base Scopus (Elsevier), laquelle montrait une évolution similaire mais fondée sur un corpus indexé plus étendu. Une recherche sur la locution « uses and gratifications » y a relevé 11 253 textes mais, bien que celle-ci semble très spécifique en soi, on lui a ajouté, pour s’assurer de ne retenir que des textes indiscutablement pertinents, la condition qu’au moins deux des auteurs de référence de cette école, dont Elihu Katz, figurent dans les références bibliographiques (soit la requête : ALL ( "uses and gratifications" ) AND REF ( katz AND ( blumler OR mcquail )). Cette restriction a réduit à 2 085 le nombre de documents relevés entre 1975 et 2020. Les données précises sur la croissance annuelle du nombre total des publications indexées n’étant pas disponibles, une approximation convenant à des fins d’ajustement a été obtenue par la requête de tous les textes contenant les articles « le » ou « un » ( ALL ( the ) OR ALL ( a ) ), soit plus de 64 millions de publications. Les données ajustées présentées ici sont exprimées en nombre annuel de textes pertinents pour 50 000 articles indexés la même année.

[8] Ainsi l’étiquette de « fonctionnalistes » qui suffit souvent à les repousser mélange-t-elle avec insouciance le fonctionnalisme macrostructurel de Parsons et Lasswell, dont l’échelle et la perspective étaient le maintien de l’ordre social, et les recherches sur les rôles que pouvaient avoir les médias aux yeux des individus qui les consomment – donc l’approche « fonctionnelle » qu’évoquait, Katz (1959) – ce qui est assez différent : même si certains pionniers du second courant, dont Lazarsfeld et Wright, avaient pu entretenir l’ambiguïté, le fonctionnalisme sociologique en tant que cadre théorique possible a « perdu son charme » rappelait Blumler (1979). Toujours à titre d’exemple, l’image populaire d’un Lazarsfeld naïvement positiviste et commercialement asservi méconnait non seulement la consistance de ses réflexions mais aussi – plus concrètement – l’histoire du Radio Project. On trouvera, entre autres, dans Fleck (2011) le récit des efforts de ce réformiste, ancien militant socialiste, pour établir un volet théorique critique au sein de ce programme, et en particulier pour préserver le financement d’Adorno auprès de la fondation Rockefeller, malgré l’exaspération croissante de ses responsables devant ce qu’ils percevaient comme la suffisance et l’improductivité de ce dernier. C’est d’ailleurs à lui, et non à Lazarsfeld, que l’on doit l’aimable expression de « recherche administrative » avant que Lazarsfeld (1941) ne la reprenne crânement dans un article tentant encore – là était peut-être sa naïveté – de concilier voire d’associer les travaux appliqués et critiques. On pourrait continuer (l’« hégémonie » écrasante que l’on confère a posteriori à ce courant ne se reflète ni dans les bases de citations ni dans les traités d’alors, etc.) mais le propos de cet article n’est pas d’instruire un procès en réhabilitation de cette école, et encore moins de contester certaines des critiques qui lui ont été adressées.

[9] Dans le cas du dernier mentionné, par exemple, on remarque aisément que la lecture d’un simple fait divers peut rentrer dans la moitié (si ce n’est plus) des catégories proposées, que leurs intitulés spécifiques n’empêchent pas de se chevaucher allègrement, quand elles ne menacent pas de s’absorber réciproquement.

[10] On évitera de se prononcer en ce qui concerne les travaux sur la newsworthiness, mais Silvia n’hésite pas, en ce qui le concerne, à évoquer les limites des « listes de blanchisserie » (sic) avant de s’y essayer à son tour sans parvenir à un résultat consistant. Quant à Heinich, la typologie hiérarchisée qu’elle propose est le fruit d’une réflexion très approfondie, d’où un potentiel analytique limité mais bien réel.

[11] Un quart de siècle plus tard, un « retour critique sur la sociologie des usages » résolument franco-centrique (il n’accorde du reste qu’une très brève allusion au mouvement des usages et gratifications, sans référence bibliographique) continue à mettre en garde la sociologie des usages contre « deux risques majeurs : la montée de l'empirisme et l'approche communicationnelle. » (Jouët, 2000).

[12] En littérature, par exemple, « l’École de Constance est tombée en désuétude. Plus personne, semble-t-il, ne la pratique ni ne se réclame encore d’elle », estime Pillet (2011, p. 764), dont la conclusion sur ce domaine pourrait être étendue aux autres champs universitaires : « Outre la délicate question, qu’à notre avis aucun des auteurs ne parvient à résoudre, de la réception effective, il semble aussi très difficile d’obtenir un modèle de récepteur capable de prendre en compte toutes les dimensions (psychologique, historique, culturelle, sociale) de l’individu. » (p. 781).

[13] D’où la très récente profusion de travaux sur les fausses nouvelles qui s’appuyent en tout ou en partie sur les éclairages classiques des usages et gratifications (voir par exemple Dafonte-Gómez, 2018 ; Apuke et Omar, 2020, Tandoc, Lim et Ling, 2020, etc.)

[14] Il ne s’agit pas ici de leur apport essentiel sur la dynamique de la polarisation, mais de l’observation selon laquelle les sujets allouent plus d’attention aux arguments qui leur déplaisent qu’à ceux qui vont dans leur sens. Quoique logique à première vue, elle semble peu conciliable avec la sélection affinitaire des messages en ligne ou le rejet des campagnes publicitaires dissonantes (sécurité routière, santé…), ce qui peut s’expliquer par le fait que, dans des conditions de laboratoire, les consignes expérimentales masquent les motivations usuelles des individus en s’y substituant.

[15] À égale distance d’un irénisme ou d’une hostilité également malavisée, la complémentarité des travaux empiriques et critiques opère non seulement par ce dont les uns et les autres s’avèrent de fait capables ou incapables de rendre compte (sans quoi la complexité des « mystères de la réception » aurait déjà été résolue par les uns ou les autres) mais aussi par les reproches fondés dont ils s’enrichissent mutuellement.

[16] La chimère épistémologique n’était pas sans rapport avec la chimère mythologique, laquelle, rappelle judicieusement le dictionnaire du CNTRL était un « monstre fabuleux composite, de formes diverses, ayant généralement la tête d'un lion, le corps d'une chèvre, la queue d'un dragon et crachant du feu. »

[17] Interdiscipline dont relève l’auteur et sans doute l’école des usages et gratifications elle-même (voir Lin, 1996), mais la version interne du débat sur les usages et gratifications, sans être fondamentalement différente, réclamerait de nombreuses autres considérations, qui, outre leur longueur, ne sauraient guère concerner les lecteurs extérieurs à cette interdiscipline. On pourra, afin de situer dans cette perspective cette question sensible, se reporter notamment à Dayan (1992, 1993), Breton et Proulx (1989), Proulx (1998), Miège (1995), etc.

[18] Outre que l’évocation des « usages et gratifications » continue à tort ou à raison de susciter une forte réprobation spontanée chez un certain nombre de chercheurs, cette appellation méconnait ostensiblement un aspect capital des préférences médiatiques, pourtant connu de longue date : l’effort de traitement que réclament les contenus, lequel contrebalance toujours leur attrait (voir Pennycook et Rand, 2019 pour une illustration dans le cas des fausses nouvelles en ligne). De l’inusable « théorie du moindre effort » esquissée par Ferrero (1894) aux recherches de Kahneman (1973) sur le rôle de l’effort dans l’attention qui l’ont mis sur la piste de la « psychologie hédonique » (1999) puis de la théorie du double traitement cognitif (2011), sans oublier la théorie de la pertinence de Sperber et Wilson (1989), l’influence de l’effort escompté ou ressenti sur les choix culturels et les processus mentaux est bien trop cruciale et documentée pour qu’une perspective se voulant globale puisse l’ignorer. Même à l’époque, une proposition comme celle de Schramm (1954), lequel considérait l’attirance d’un contenu comme le rapport entre l’effort qu’il réclamait et la satisfaction qu’il promettait, aurait pu éviter aux empiristes de se braquer sur les gratifications en négligeant l’effort plus ou moins grand qui en est la contrepartie.

[19] Ainsi, les facteurs d’effets cognitifs qui jouent en l’espèce correspondent-ils dans la littérature psychologique aux dimensions les plus spontanées, donc les plus immédiatement « efficaces », soit, au plus bas niveau cognitif – aucun jugement de valeur ici – la strate des stumlis instinctifs (mort, sexe, pouvoir…) et celle des interactions avec la sphère personnelle (craintes, aspirations…). Incidemment, ces deux familles de motivations attentionnelles sont également fort sollicitées par les informations sanitaires telles que celles relatives à la pandémie actuelle.