La vivacité de la psychologie politique se mesure par la profondeur de la crise. Il n'est pas question ici de refaire l'inventaire de malaises et de représentations qui l'accompagnent (Dorna 1998). En revanche, plusieurs "chantiers" se sont re-ouvert, notamment : la mémoire collective, le discours politique, le néo-populisme, le charisme, le machiavélisme et surtout l'énergie de fond : la crise de la démocratie représentative. Il y a bien d'autres chantiers qui se développent pas à pas : la citoyenneté, la justice, la corruption, les médias, les femmes en politique, la démocratie participative, les stratégies identitaires, le nouveau syndicalisme, etc. Ces chantiers concernent des préoccupations concrètes des nos sociétés et méritent toute notre attention, afin d'essayer, si cela est possible, de résoudre, ou d’atténuer, certains dysfonctionnements socio-politiques qui menacent l'équilibre social.

1. Comprendre les mécanismes de crise de la société moderne

Voilà un vaste chantier. Comprendre les changements et les crises fait partie de l'enjeu de la psychologie politique. Il faut insister sur un point : la crise actuelle de la modernité est d'autant plus profonde qu'elle résulte d'un télescopage des crises préalables. C'est une des raisons qui expliquent en partie l'impuissance du discours politique contemporain et le rétrécissement de la conscience citoyenne. Pour ce faire, un diagnostic aussi complet que possible se révèle indispensable. L'art de l'analyse nécessite non seulement de cerner les éléments en jeu et de délimiter les enjeux, mais surtout d'en tirer une vision d'ensemble et de proposer une stratégie d'ajustement ou de changement.

Une telle démarche n'a pas été encore clairement envisagée, sauf dans un cas exceptionnel : au moment de la montée du fascisme en Allemagne, avec la création de l'Institut des Recherches Sociales à Francfort.

Pour mémoire : l’École de Francfort représente l’apport le plus systématique au développement de la psychologie politique dans les années 30 en Allemagne. C’est le groupement dans l’urgence d’un nombre considérable de penseurs, autour d’un projet d’explication de l’autoritarisme antisémite et fasciste.

Les noyaux durs de la réflexion sont:

-

sociologiques-économiques: le nazisme n’est pas un accident historique, mais le fruit d’une conjoncture précise au regard du développement du capitalisme monopoliste.

-

politiques: le capitalisme monopoliste trouve une solution à ses contradictions dans un régime autoritaire fasciste.

-

psychologiques: si la société accepte le nazisme, on en découvre la raison dans la formation psychosociale des préjugés et de la culture.

C’est un travail théorique considérable et inachevé. Fortement marquée par le marxisme, l'originalité des penseurs de l'école de Francfort porte sur le déplacement de l'objet d'étude économique et politique vers le politique, le psychologique et le culturel. C'est une tentative de reprendre une approche critique de la société de leur époque.

Faut-il rappeler que l’arrivée d’Hitler au pouvoir, en 1933, oblige l’Institut à prendre le chemin de l’exil, d’abord à Genève, puis à Paris où est publié l’ouvrage collectif «Études sur l’autorité et la famille» en l936, ensuite à Londres, et finalement à New York Leurs travaux sont encore des outils puissants pour comprendre les processus de crise de la société et de la culture occidentales.

Quelques membres de l’École de Francfort ont marqué profondément la psychologie sociale dans son approche de la politique. Notamment:

Max Korkheimer (1895-1973), directeur à partir de 1930 du groupe des chercheurs, est un analyste des mécanismes de socialisation. Il développe dans «Autorité et famille» (1935) la thèse selon laquelle la disproportion entre ce que la société promet à ses membres et ce qu’elle leur accorde, joue un rôle très important dans la formation de la personne. La famille est le ciment et le lien psychologique par lequel la société imprègne l’enfant de la structure sociale spécifique qui lui correspond ainsi à l’âge adulte. C'est le terrain prédisposé à la production des préjugés sociaux. Le nationalisme (allemand) s’explique à travers ces paramètres.

Eric Fromm (1900-1980) est un autre des théoriciens dont la formation psychanalytique est hétérodoxe. Très tôt, il développe une interprétation qui s’écarte de la pensée dominante même à l'intérieur du groupe de Francfort. L’homme n’est pas figé dans une nature biologique, dit-il, s’opposant à Freud. La nature de l’homme, ses passions et ses angoisses sont un produit de la culture. Il s’inscrit ainsi comme l’un des fondateurs de la tendance «culturaliste» qui connaîtra un développement formidable aux États-Unis autour de M. Mead et K. Horney.

L’ambition de Fromm est de réinterpréter Freud selon Marx. La liberté (dit-il) est un fardeau quand les conditions économiques et politiques la rendent illusoire. Ce sentiment accélère le besoin de s’intégrer autrement dans la société. Le sujet, dont la frustration est devenue insupportable, remplace les déterminismes de l’enfance (famille) par ceux qui émergent des structures sociales autoritaires (rassurantes) et des actions d’évasion. Cela s’accompagne d’un état psychologique paradoxal : les gens ne sont pas conscients de leurs besoins de conformisme. Ils vivent dans l’illusion de leur autonomie. En fait, le consensus leur fournit la preuve de la justesse de leurs croyances. C’est la recherche par des millions d’hommes d’un refuge contre la «peur de la liberté» qui explique l’autoritarisme: «le nazisme est un phénomène économique et politique, écrit-il, dont les répercussions sur l’ensemble d’un peuple doivent être expliquées en termes de psychologie».

Theodor Adorno (1903-1970). Philosophe de la culture, musicologue de renommée mondiale, théoricien marxiste et psychologue politique, dont l'œuvre se révèle être le vecteur de la réunion de tendances théoriques et méthodologiques diverses, et même contradictoires. Cependant ce sont les recherches sur «la personnalité autoritaire» qui ont rendu Adorno intensément connu dans le milieu psychologique. Elles ont fait de lui un des piliers de la psychologie politique contemporaine.

Reprenons le fil central de nos propos. Dans l'histoire collective (autant qu'individuelle), les crises sont des périodes critiques (l'étymologie est la même: discerner, décider, juger) entre deux équilibres. C'est le moment décisif pour envisager les formes du passage, et pour éviter des conséquences incontrôlées. La crise est une conjoncture accoucheuse d'idées novatrices et de comportements extrêmes. La dynamique et l'énergie des crises sont en relation directe avec l'idée que les hommes se font des conséquences de leurs actions.

Pour le psychopolitologue, dont le regard est nuancé, les effets des crises sont multiples : perturbations émotionnelles, troubles devant le désordre et l'incertitude. Surtout, il faut ne pas oublier que les changements issus des crises sont associés, dans le vécu des sujets, à des sentiments d'incompréhension, d'insécurité, d'anxiété, de souffrance, d'espoir et de déception.

Le symptôme majeur d'une crise sociale profonde, écrit Ridel (1991), est la déstructuration de l'identité collective et individuelle. L'homme est confronté dans des situations critiques à un cadre flou et souvent chaotique, il n'arrive pas à se faire une idée d'ensemble ni à trouver un fil conducteur. Il éprouve le sentiment d'être dans un dédale incompréhensible où personne ne semble capable de mettre l'ordre du monde à la portée de tous. Observé de manière (quasi) clinique, l'homme qui cherche du sens au cœur d'une crise sociale profonde est une masse qui s'ignore, une force qui se pense faible, un questionnement multiple dans l'attente d'un éclairage qui ordonne le monde confus d'une manière simple. Cet état psychologique est un processus social, un mouvement au rythme asynchrone. Une accélération peut se déclencher à tout instant, car les forces politiques et sociales se mettent en marche généralement à la suite d'événements mineurs.

La crise est le résultat d'une interruption (plus ou moins aiguë) des liens entre le vécu immédiat et le cumul d'explications acquises par la personne dans son interaction avec le milieu social. L'homme est un animal intersubjectif, qui a besoin, pour se coordonner avec les autres hommes, d'une image cohérente du monde. C'est une figure de protection, qui fixe la conscience immédiate, la manière d'être perçu par les autres, l'estime de soi et les émotions. Ici, la crise est un processus de ré-organisation de l'expérience personnelle. Il n'y a pas un ordre (externe) objectif, normal et salutaire, et universellement explicable. Aussi la crise est-elle une émergence, c'est une coupure du sens et de la continuité temporelle de l'unicité. Le débordement émotionnel affaiblit la conscience ; la personne ne réussit pas à échapper à l'expérience immédiate du danger ; le cadre perceptible (le degré de conscience) se rétrécit ; le processus d'intégration des perceptions (nouvelles) et les mécanismes de la cohérence se font plus rigides. L'épisode psychotique représente un cas extrême, où la séparation entre l'expérience immédiate et l'explication évoquée devient brutale.

En conséquence, le diagnostic de la société actuelle est un véritable défi épistémologique sur l'importance des croyances. Les travaux récents de Garzon et Seoane (1996) sur les systèmes de croyances "postmodernes" s'inscrivent dans cette perspective. Ils renouvellent l'étude des mentalités et de l'historicité psychologique. Un modèle général à partir de trois dimensions (politique, sociale et culturelle) est proposé. La dimension politique est le reflet de la volonté et la direction de ce que les hommes veulent à un moment donné ; la dimension culturelle correspond à leurs représentations du monde et la dimension sociale n'est rien d'autre que l'expression de leurs sentiments.

Enfin, pour mieux comprendre le sens et l'irruption des crises, il est prioritaire non seulement d'actualiser certains thèmes (par exemple la soumission à l'autorité, le modèle de la personnalité démocratique, la personnalité machiavélique) mais encore d'explorer la psychopathologie des situations, le leadership charismatique, l'expérimentation des comportements de contre-pouvoir, d'examiner les méthodes d'éducation civique, les tests de cohésion sociale, la connaissance du rythme politique, l'intégrisme sous ses diverses formes.

2. La mémoire sociale : un chantier stratégique en reconstruction

La mémoire collective est un de plus riches chantiers dont dispose la psychologie politique actuellement. Si les sources sont anciennes, Bartlett, Berr, Blondel, Halbwachs et d'autres, l'actualisation est en cours et tisse une toile très étendue qui englobe d'autres disciples anciennement proches, mais jusqu'à présent cloisonnées par les structures académiques.

C'est le cas en France ces dernières années où, dans le cadre de la psychologie sociale et clinique, de nombreuses études, Jodelet (1992), Rouquette (1994), Hass (1997), Kiss (1999), Laurens et Roussiau (2002) mettent en relief d'une manière très pertinente le rôle et la portée de la mémoire dans les contextes politiques.

H. Arendt (1972) avait évoqué jadis, à propos du procès d'Eichmann, la signification psychopolitique et le fonctionnement technocratique de la machine meurtrière du nazisme, mais c'est l'analyse de Jodelet (1999) qui met en lumière la signification de la mémoire dans les conflits entre les propres victimes lors du jugement de Barbie. Par ailleurs, l'étude monographique de Hass (1999) articule finement la mémoire collective avec le processus identitaire, en fonction des traces historiques qui imprègnent l'histoire de la ville de Vichy. L'essai de Rouquette sur la psychologie des masses réserve une belle place à la mémoire sociale, mais sans l'analyser directement. Quant au travail clinico-social de Kiss (1999) sur l'obéissance contraire aux droits humains, il éclaire les processus de la mémoire, à partir des entretiens, concernant des "collabos", des tortionnaires, des criminels de guerre et des dictateurs.

D'autres contributions sont à retrouver dans les travaux du sociologue Namer (1987) à la fois sur l'œuvre d'Halbwachs et les pratiques commémoratives en France. Le philosophe Debray (1998) propose une grille de lecture très érudite sur les "monuments" comme médiation de la mémoire collective. Le monument cache une tragédie : c'est une masse mise en valeur par le vide, écrit-il. C'est le jeu entre l'oubli et le motif. Le paraître qui risque de ne rester qu'un vestige en l'absence d'une éducation publique du sens. La mémoire est une affaire de pouvoir, tel que certains le posent aujourd'hui.

Par ailleurs, faut-il insister, la mémoire n'est pas une chose. Elle est changeante, mais obéit à des règles de transformation ; elle est à la fois sélective et culturelle ; elle incorpore les expériences, afin de fabriquer de nouvelles cohérences au fur et à mesure que les évènements se passent, se stockent et s'actualisent. Processus historique et social donc. Un "bricolage" de pièces d'origines différentes dans une cohérence culturelle nouvelle.

Toutefois, la mémoire travaille à la fois pour oublier et se souvenir. Il y a là une sorte de solidarité des termes, puisque les données de la mémoire ne sont pas fixes pour toujours. La synergie de la mémoire se manifeste dans le rapport entre l'affectif et la raison au sein d'une histoire, d'une culture et d'une société. Mais, bien entendu, tout ne se passe pas sans conflits. Quant le passé possède une autorité transcendante, le présent se reproduit, c'est la dimension "normative" de la mémoire sociale ; mais le conflit est latent avec ceux qui sont attirés par le changement. C'est la dimension "innovatrice", chacun s'approprie le passé selon ses re-lectures et ses inserts. Certes, ce conflit n'est pas inexorable : la tradition peut incorporer les innovations et vice versa.

La tradition, écrit Trompson (1995), concerne quatre éléments :

L'herméneutique : il y a un cadre perceptif avec lequel les individus et les masses s'expliquent la réalité et donnent sens au présent en fonction des expériences passées ;

-

Le normatif : c'est le magistra vitæ. La tradition donne la définition de ce qui est licite, tolérable, acceptable ou ne l'est pas dans une situation donnée,

-

L'identitaire : la tradition collabore à défendre l'identité sociale, à en rendre la spécificité et même à fournir une "stratégie identitaire" (Cuche 1999) ;

-

La légitimation : la mémoire des mythes fondateurs est source de la légitimité du pouvoir traditionnel.

Cette grille s'avère utile dans l'analyse des "corrélations de forces" entre les dimensions normatives et innovantes. Mais c'est un tort de croire que la seconde remplace clairement la première. La société a tendance à consolider une mémoire officielle dans une nébuleuse de souvenirs devenus symboles et presque invisibles à l'œil nu. Paroles perdues donc ? C'est là que l'actualisation des mémoires peut constituer une stratégie de résistance. Car l'histoire officielle finit, malgré elle ou à cause d'elle, par devenir une aliénante source de domination.

C'est là que la mémoire peut être perçue comme un espace stratégique de résistance. La présence d'un phénomène "charismatique" (Dorna 1998 a) au sein d'une société dans un moment de crise, où l'affectif et la logique du politique s'affrontent, est propice à l'actualisation de la mémoire innovatrice.

Pour illustrer, brièvement, ces propos, il est utile de faire appel à une situation actuelle largement médiatisée de surcroît : l'irruption de l'armée zapatiste de libération nationale (EZLN) au Mexique et l'émergence d'un leader charismatique (Marcos), dont la parole, la persévérance et la stratégie médiatique marquent un tournant dans l'histoire politique de ce pays. C'est au fond un vrai cas d'école pour l'étude de la mémoire collective politique. Ici, la relation sujet-histoire-mémoire-politique se montre à ciel ouvert.

L'EZLN est porteuse d'une histoire (populaire) et d'un discours (politique) où la mémoire de la nation indigène représente le pivot central. C'est un défi à la culture réifiée et à l'idéologie de la fin de l'histoire, qui exprime le besoin de redéfinir les termes de la relation entre démocratie et néo-libéralisme, l'idée de la société civile comme sujet historique et la question de l'indigénisme et du sort des opprimés.

Étrange mélange de tradition et de modernité, de culturalisme et de cosmopolitisme, de figures révolutionnaires et d'une utilisation étonnante des médias. Il y a là une vision transversale des enjeux idéologiques actuels et une volonté de dépassement des impasses de la mondialisation. Ainsi, le discours zapatiste fait-il la critique de la démocratie (représentative) dominante et d'une politique institutionnelle oligarchique devenue une "cage de fer" pour le peuple. Le zapatisme (ré)introduit la question de la subjectivité dans la politique et le rôle (psychologique) de l'histoire dans la politique contingente.

La mémoire s'illustre par des images fortes. Voir Marcos à cheval et les armes en bandoulière est une image que la mémoire collective mexicaine actualise, car c'est le rappel d'un personnage légendaire: Zapata. Si Marcos renvoie à Zapata, ce dernier renvoie à la figure du général Morelos, qui s'enracine à son tour dans la mémoire biblique.

L'histoire est un enchaînement de souvenirs fait d'images, dont le pouvoir et la politique se servent, soit pour les effacer, soit pour les utiliser comme des drapeaux ou les ritualiser. D'où l'observation classique : l'avenir n'est que le reflet de la manière dont le passé est traité.

Finalement, il semble utile, afin de démontrer encore le besoin de revenir sur la question de fond de la mémoire politique que pose la psychologie politique: re-construire un regard d'ensemble. Non seulement au sens de la ré-introduction du sujet, dont tous conviennent, mais de débattre avec ceux qui tendent à fragmenter l'histoire-sujet elle-même.

L'important travail des historiens sur la mémoire des lieux l'illustre parfaitement : Pour ce faire, ils fragmentent l'unité nationale et proposent implicitement une politique décentralisée. C'est de la micro-histoire : l’histoire événementielle, qui s'oppose à l'histoire comme processus.

En somme : il n'y a plus une histoire générale… ni une identité commune, mais une parcellisation. C'est là une manière subtile de gommer une histoire passée pour nouer des liens inédits avec le passé au service d'un présent. Les résonances de la mémoire ne sont pas innocentes ni sans perversions possibles.

3. Le discours politique : un chantier en permanente reconstruction

Le plus classique des moyens politiques est le discours. C'est un chantier inépuisé et inépuisable. La recherche en France est riche, immense et périodiquement réexaminée, avec des résultats encore fort limités.

Les travaux sur les discours politiques se sont multipliés ces dernières années, les références universitaires en témoignent (Cotteret 1973, Guespin 1984, Bellenger 1992, Brechon 1994, Breton 1996). Mais c'est dans le cadre de la "communication contractuelle" (Ghiglione et al. 1986, Ghiglione et al 1989, Dorna et Ghiglione 1990, Dorna 1995, Ghiglione et Bromberg 1998), qu'on peut constater les avancées les plus significatives. Le discours est un processus dialectique de co-construction de la réalité ; la réalité sociale n'est pas une donnée que le langage ne ferait que traduire, copier, véhiculer, mais une réalité qui se construit (se renouvelle) par des transactions sémantiques que les personnes actualisent dans leurs interactions sociales. Le postulat de base se résume ainsi: toute parole est à visée persuasive. D'autres études (Argentin, Ghiglione et Dorna (1990), Dorna (1991), proposent comme complément une grille d'analyse gestuelle du discours, afin d'identifier l'impact persuasif des gestes dans une situation politique réelle et directe.

Ces recherches de laboratoire ont permis de dégager quelques postulats théoriques :

-

la parole politique fait partie du paradigme de l'influence et de la persuasion sociale ;

-

le discours politique vise un but: faire agir l'autre dans le sens souhaité par la source ;

-

il y a toujours dans le processus de persuasion discursive un enjeu quelle que soit l'importance de celui-ci ;

-

il y a des patterns stratégiques et des logiques persuasives ;

-

la persuasion discursive, spécialement en politique, est articulée, à la fois, par une logique du vraisemblable et des contrats de communication dans des situations à des moments donnés.

Trognon et Larrue (1994) participent à la recherche sur le discours politique avec un autre outil méthodologique: l'analyse conversationnelle dans le cadre de la linguistique pragmatique. C'est la parole d'affrontement dans un débat public ou lors d'échanges de points de vue entre militants. Dans un cas comme dans l'autre s'opère une co-construction du référent, dont on décèle les échanges successifs. Tout se passe dans le cadre des règles conversationnelles et c'est la règle d'alternance qui se révèle une pièce-clef de la stratégie discursive.

Les discours politiques, analysés par divers méthodes, montrent tous le poids sémantique des mots et la force persuasive de la retordre dans le cadre des stratégies argumentatives. C'est ainsi que les grands débats à la télévision offrent les moments les plus frappants de la manipulation par les mots. L'affrontement entre Mitterand et Giscard (Labbé 1963) reste un classique : le vocabulaire de Mitterrand ne se différencie pas - malgré sa richesse lexicale - de celui des autres hommes politiques de son époque. Or, c'est son caractère aristocratique qui le rendait redoutable et lui permettait, à travers un choix des figures, de garder une distance à la fois polie et fascinante. Aussi la machine rhétorique de J. Chirac est redoutable : les échanges vifs du débat Chirac-Fabius (Ghiglione et al 1989) est un des exemples à retenir dans les anthologies de l'analyse du discours politique. C'est là que la maîtrise et la lourdeur de la technique rhétorique de Chirac l'a emporté sur le discours lise et technocratique de Fabius.

Force est de constater que l'ensemble de ces travaux fait du discours seulement le lieu d'articulation entre la langue et les conditions (sociologiques) de la production discursive. Ainsi, le discours politique est-il vidé de ses autres composants, notamment de l'émotion. Certes, la reconnaissance d'une intentionnalité demeure, mais son traitement purement cognitif ne prend pas en compte la partie affective. La tâche reste donc inachevée. Il y a là, de toute évidence, une nouvelle piste pour un travail empirique. Question à vérifier.

4. La crise politique actuelle : démocratie représentative et république

Certains redoutent l'étude de la crise politique moderne ; loin d'être un problème théorique, c'est une question éminemment pratique. C'est l'acceptation passive d'un consensus mou qui renforce le statu quo et le glissement vers un mode d'existence où la volonté citoyenne est remplacée par la volonté d'une nouvelle caste d'experts et de technocrates solidement incrustés dans toutes les sphères décisionnelles, marquant ainsi la subordination du politique (l'intérêt général) au corporatisme des intérêts particuliers. Les institutions politiques sont touchées de plein fouet. Quelques-unes (la justice, le Parlement, le gouvernement, l'éducation, la République) ne sont plus en accord, dans leur fonctionnement, ni avec les principes fondateurs ni avec la demande actuelle. N'est-il pas évident que l'actuelle Constitution française fige encore davantage l'action politique. La dérive est devenue visible y compris dans un domaine où la réflexion semblait bien arrêtée : l'État de droit. Car force est de constater (Gueraine 1998) que l'influence croissante du pouvoir constitutionnel sur la société s'accompagne d'un malaise intense. Le consensus légal démocratique ronge de l'intérieur le régime démocratique lui-même. Faut-il rappeler que le déclin de la volonté politique marque la fin de l'intégration des hommes dans la société politiqu ? Le trop de droit risque de tuer le droit à faire de la politique sans intermédiaires. C'est dans ce contexte que divers travaux, dans des domaines très varies (travail, prisons, hôpitaux, écoles, municipalités), profilent une recherche sur les remparts de la démocratie participative où se mêlent à la fois les questions des droits humains et les principes du contre-pouvoir. L'élément clef de ce mouvement de ressourcement social reste, dans la tradition française (Duchesne 1998) la notion de citoyen.

Le système démocratique représentatif moderne (Manin 1995) est une savante alchimie de régimes politiques contradictoires. Un compromis entre l'autoritarisme monarchique et le libéralisme utopique. Et, si la démarche moderne reste incertaine, l'ancienne est encore enracinée. La raison en est simple et la forme complexe. A la différence de celui d'hier, le monde d'aujourd'hui se précipite vers l'avenir sans se donner le temps de saisir le présent ni de se souvenir du passé. Les points de repère à l'échelle individuelle diffèrent de ceux de l'échelle collective. La perception en est proche, mais virtuelle. Vouloir percevoir le monde dans sa globalité contradictoire est une charge psychologique trop lourde. D'où son caractère sélectif, dont une des conséquences est l'effritement des valeurs communes. Ainsi, morale et politique se cherchent dans un jeu de cache-cache polémique qui conduit à des impasses. Ce sont des impasses où l'idéal grec de virtus s'est transformé en simple représentation au sens scénique du terme et la volonté en résignation. Myopie ou démission ? Ce n'est pas l'absence de lucidité qui caractérise les hommes politiques dans les situations critiques, mais l'absence de courage.

L'affaiblissement des valeurs républicaines et l'affaissement des institutions démocratiques rend de plus en plus légitimes les pratiques de manipulation et la démagogie. Aussi l'ambiguïté est-elle de retour en démocratie, mais avec un élément supplémentaire et auto-mutilatoire : la stagnation. C'est une telle démocratie qui est en train de produire une République sans républicains et une élite machiavélique et technicienne.

5. L'ambiguïté de la post-modernité : l'homme démocratique est-il machiavélique ?

La question des élites est toujours au cœur des impasses et le machiavélisme dans les raisonnements des hommes de pouvoir. Le Bon n'a-il pas désigné Machiavel comme le premier des psychologues de la politique ? Mosca et Pareto n'ont-ils montré les mécanismes de la circulation des élites et leurs pratiques suicidaires ?

Bien entendu, la réflexion théorique sur le machiavélisme a gagné en ampleur : cinq siècles de polémiques se sont télescopés. La psychologie politique retrouve avec le machiavélisme (Dorna 2001) un ancien chantier cognitif qui fait le lien avec la crise du politique.

La représentation que se font les hommes ordinaires de la situation de crise actuelle évoque un parfum de puissance machiavélique. Le pouvoir politique républicain (issu des valeurs de la modernité) est de plus en plus perçu comme une oligarchie technocratique, paradoxalement à l'aide des stéréotypes anciens avec lesquels le machiavélisme vulgaire est jugé : cynisme, manipulation, fourberie, arrogance, froideur, mépris, langue de bois, et surtout raison d'État. D'où quelques questions (im)pertinentes à l'égard des élites modernes: Et si le progrès n'en était pas u ? Et si l'évocation des droits n'était qu'une grande mascarade bien orchestrée par une élite machiavéliqu ? Et si l'absence de morale politique des gouvernants était directement responsable d'un étouffement juridique qui semble vider de sens l'action politique au profit des condottieri ?

Questions qui renvoient au prétendu amoralisme de la pensée machiavélique. L'ambiguïté des situations de crise rend la morale insaisissable. N'est-ce pas dans de tels moments, où tout se vaut, que des personnages bariolés et volontaristes émergent de partou ? Cette pensée n'est-elle pas l'expression d'un sentiment profond de vide collectif dans des périodes charnières et des grandes mutations ? N'est-elle pas l'intériorisation de l'éclatement d'individualités dont la volonté de puissance semble sans mesure ? Le mérite de Machiavel consiste probablement à avoir observé avec acuité, dans un contexte bouleversé, les rapports des hommes politiques avec le pouvoir, de ces mêmes hommes avec d'autres hommes, et éclairé ainsi la zone d'ombre qui couvre les passions humaines et rend (trop) subtils les raisonnements rationnels. Enfin, la société est-elle en train de vivre une transformation de la morale au sein de la crise de la démocratie représentative moderne ?

La recherche empirique fournit des informations capables d'approfondir la recrudescence générale. Christie et Geis (1979) sont les premiers à étudier le machiavélisme d'un point de vue expérimental. Leurs recherches s'étendent sur une longue période qui commence aux années60. Au départ, Christie s'intéresse particulièrement au sujet manipulateur, dont le comportement se révèle assez différent du comportement des individus ordinaires. Son profil est assez clair : un grand détachement à l'égard des conventions sociales, ainsi qu'une relation peu affective avec autrui. D'où l'hypothèse que l'individu manipulateur tire un maximum de bénéfice d'un comportement rationnel stratégique. Après un programme d'expériences, l'élaboration d'une échelle permet d'identifier le type machiavélique et les situations dans lesquelles son influence est la plus performante.

Quelques expériences dans le cadre du groupe de recherches psychosociales et politiques à l'Université de Caen ont corroboré les résultats obtenus par les expérimentalistes américains, bien qu'il ne s'agisse pas de réplications à l'identique. Certaines ont déjà fait l'objet d'autres publications (Dorna 1996, Desmezières et Lehodey 1994, Reboul 1994, Dorna 2001), mais leurs objectifs portent sur de nouvelles situations. Par exemple, l'étude de la relation entre le positionnement politique des sujets et leur degré de machiavélisme s'avère statistiquement significative. Schématiquement les résultats indiquent que le machiavélisme politique s'établit ainsi :

Certes, les différences sont minimes, mais elles existent. Il y a là des pistes à explorer plus en détail. Une autre enquête cherche à préciser la capacité persuasive de sujets machiavéliques et non machiavéliques. Bien que les résultats ne permettent pas de conclure, les données brutes indiquent que, "dans la situation explorée" (rédiger un texte sur la semaine de 32 heures, puis le défendre devant quelqu'un), contrairement à l'attente, ce sont les non-machiavéliques qui semblent plus convaincants que les machiavéliques. C'est une situation où les grands machiavéliques sont moins motivés, mais la question n'est pas tranchée. En revanche, d'autres éléments s'y ajoutent : si la richesse de vocabulaire dans les divers textes était assez semblable, le nombre de mots des non-machiavéliques était plus important. D'ailleurs, il y a quelques différences dans la structure de leurs discours : les machiavéliques ont une structure plus marquée par les verbes factifs que par les verbes déclaratifs, ils personnalisent davantage leurs discours, utilisent plus de modélisations. Plus originales sont deux observations qualitatives : d'une part, on convainc mieux ses pairs, d'autre part, on est plus convaincant quand on part d'une position critique.

Par ailleurs, si l'ensemble des résultats visent l'existence d'un système de pensée, c'est la mise en évidence du poids de l'ambiguïté des situations qui le rend plus performant. L'homme machiavélique n'est pas un froid ordinateur rusé et sans scrupules, ce sont certaines situations d'interaction qui renforcent ces comportements. A savoir : les relations face à face, peu structurées (l'ambiguïté règne), et lorsque les règles et les moyens ne sont pas définis préalablement. Encore davantage quand les situations sont d'une grande intensité affective, la performance des non-machiavéliques se détériore.

Le profil de la personnalité machiavélique semble confirmé. Ce qui le rend redoutable est la neutralité émotionnelle et le goût pour les rapports de force. Il sait mesurer la puissance des situations avec une grande maîtrise de soi. De fait, le grand machiavélique ne se laisse pas arrêter par les contraintes, les conventions morales ou culturelles de son propre milieu. La capacité de percer les points faibles d'autrui, le calme et le manque d'engagements idéologiques lui sont autant d'atouts. D'où l'aura de cynisme et la logique froide qui l'entoure dans son pouvoir. L'action des machiavéliques s'inscrit dans l'ordre établi des choses.

En somme, le machiavélisme hante les situations de crise. Comme personne n'arrive à cerner l'avenir, il y est comme un poisson dans l'eau. Un sentiment de non-sens s'empare de l'action citoyenne. La peur de la liberté, selon la fameuse formule de Fromm, reste le syndrome de notre temps. Il y a là une situation que l'ambiguïté transforme en un vivier de machiavélisme, dans lequel les grands mangent les petits dans le silence et l'impuissance des masses orphelines d'un projet de société autre.

Enfin, le machiavélisme des élites est un symptôme. Quand la démocratie ne répond pas aux aspirations profondes des masses qui l'ont plébiscitée, alors la déception est grave. C'est une glaciation subite.

Le "règne" de F. Mitterrand peut se prêter à une interprétation de ce type, mais ce n'est pas ici le lieu pour développer le caractère démocratico-machiavélique du personnage ni d'analyser, en amont ou en aval, le processus politique qui lui est propre. Il suffit de poser une telle hypothèse.

En vérité, les crises démocratiques sont de véritables "boîtes de Pandore". Le spectre de la révolte peut se lire à travers les indices socio-économiques, mais encore mieux dans l'anxiété sociale, la violence latente, l'apathie, l'individualisme effréné, la fascination de l'éphémère. Il y a là encore une quête mythique de certitudes et de vérités palpables.

Parmi les issues, le populisme offre dans ces cas une porte de sortie chaleureuse, et un élan pour débloquer les situations devenues coincées.

6. Le leadership politique : charisme et populisme

Formidable vieux chantier en pleine expansion, le leadership est une notion capitale qui traverse toute la problématique de l'homme et de la cité. C'est le vecteur psychologique fondateur de toutes les organisations qui composent la structure sociale. Ce n'est pas un hasard que la question du leadership se trouve dans l'œil du cyclone de la crise globale de la modernité. L'idéal d'autonomie de l'homme moderne se décompose ainsi que le système qui lui donne sens. Le conformisme a épousé l'individualisme et le statu quo rend la situation tendue entre une masse dans l'attente d'un sauveur et une élite de moins en moins en phase avec la réalité concrète. Là, le charisme rejoint le populisme toujours latent dans les systèmes démocratiques.

Comment reconnaître le syndrome populiste ?

L'attitude populiste (Dorna 1999) est la constituante de toute politique démocratique : il n'y a pas de discours politique sans référence au peuple. C'est un phénomène de transition éruptif et presque éphémère, qui se développe sous la pression d'une crise généralisée devenue chronique. C'est le désarroi des masses populaires devant l'immobilisme d'une aristocratie d'état au pouvoir, qui se considère compétente et propriétaire des lieux.

Une constatation s'impose: le populisme est associé soit à l'échec des régimes autocratiques, soit à l'échec des régimes démocratiques corrompus. C'est le manque de liberté autant que la désillusion de l'égalité qui poussent les masses vers d'autres issues.

Le plus poignant et, à la fois, le plus insondable de la réalité populiste est le fond émotionnel qui l'anime. Le ciment n'est pas sociologique, mais psychologique. Véritable socle sur lequel tous les autres composants (sociologiques et économiques) s'installent. L'étonnante vitalité que dégage le populisme est, en ultime analyse, plus une sonnette d'alarme qu'une explosion violente capable de tout emporter sur son passage. Mais, c'est une lame de fond: une réaction de colère et de méfiance à l'égard des institutions.

Le populisme contemporain, mutatis mutandis, a trouvé un nouvel élan dans la société de consommation et les moyens modernes de communication. Or, c'est là une perversion remarquable des attitudes populistes de naguère. Il faut donc se méfier des contrefaçons : le néo-populisme peut s'apparenter au néo-fascisme. Mais, c'est une erreur stratégique de les confondre. Les médias, notamment la télévision, démultiplient en images la portée des discours ; la forme émotionnelle l'emporte sur la parole réfléchie.

Il y a un appel au peuple. L'homme populiste s'adresse à tout le peuple, mais surtout à ceux qui n'ont pas de pouvoir, ceux qui subissent en silence l'impasse et la misère. Il y a dans cet appel l'évocation des grands mythes fondateurs. C'est là sa force et sa raison d'être. Les symboles jouent un rôle de reconnaissance, formidablement accéléré par l'espérance d'un retour à l'équilibre d'antan.

Pour mieux comprendre, le mouvement populiste s'incarne toujours dans une des figures les plus classiques du maître : l'homme providentiel charismatique. Le style du leader compte pour beaucoup : la forme entraîne le fond. C'est le jeu de la séduction et du savoir-faire, la finesse dans l'esquive, le contact direct et chaleureux. La dimension anti-dépressive n'est pas absente. Le leader charismatique épouse la rhétorique, mais rarement la démagogie. Si l'imposture guette le chef démagogue, la démesure accompagne le leader populiste.

Le leader populiste émerge d'une manière abrupte, apparemment de nulle part, sans appareil structuré ni doctrine élaborée. Un self-made man.Populaire par sa démarche autant que par son langage, il incarne la tradition de la terre et l'innovation technique, avec une farouche volonté de contestation. Ce n'est pas un prophète, encore moins un César, mais quelqu'un qui traverse le firmament social et politique comme un météore avec beaucoup de prestance et une parole fracassante.

Le leader populiste se distingue d'autres types charismatiques (Dorna 1998) par la plasticité pragmatique et l'habileté émotionnelle exubérante avec laquelle il féconde le temps du changement. L'attitude de base est celle du grand frère proche qui cherche le contact direct et le dialogue avec tous. La communication est horizontale et chaleureuse. Les échanges sont ouverts, vivaces, directs. C'est l'image vivante de l'homme disponible, simple, qui apparaît sans affectation ni calcul.

Quelques chercheurs pensent (House 1992, Rondeau 1986, Barbuto 1997) que le leader charismatique assume un rôle de transformation. Quatre points sont ainsi évoqués :

-

l'inspiration : le leader incite les membres du groupe à se dépasser eux-mêmes pour la réussite de l'ensemble ;

-

la considération : le leader agit comme un mentor auprès de ceux qui ont besoin d'aide pour se développer ;.

-

l'encouragement : le leader stimule de nouvelles manières d'envisager le changement de croyances et de valeurs ;

-

l'identification : le leader représente, à la fois, l'incarnation d'un projet collectif et l'adhésion du plus grand nombre.

Par ailleurs, le leadership charismatique est définissable essentiellement à partir de ses rapports avec l'émotion par la parole. Il possède la maîtrise des émotions en même temps qu'il dégage des émotions fortes. Ce n'est pas un trait de caractère, mais une forme de savoir, savoir qui s'apprend et se développe même tardivement. (Goleman, 1995). Il faut rappeler que la logique du syndrome néo-populiste est de nature affective. Aussi le discours explicatif purement rationnel ne suffit-il pas. Encore pis : il induit des erreurs de diagnostic et néglige, par méconnaissance, les données subjectives, c'est-à-dire les vraies questions d'une société en crise.

Rien ne remplace dans une argumentation l'appel à l'exemple vivant. Si nous avions évoqué en introduction la figure de Berlusconi, d'autres sont tout aussi identifiables. Les traiter en épiphénomène serait une erreur issue de la méconnaissance de la lame de fond néo-populiste qui traverse le monde. Il y en a bien d'autres, et la figure de Berlusconi n'est pas qu’un des exemples européens. Jeter un regard ailleurs peut s'avérer fort utile: Que penser du néo-populisme charismatique d'Hugo Chavez et de la récente tentative de coup d'état dont il fut l'obje ?

Toutes les conditions d'un néo-populisme étaient réunies lors de l'arrivée tumultueuse de Hugo Chavez à la présidence du Venezuela en 1998. La récente tentative de l'évincer du pouvoir et la riposte populaire qui le rétablit dans son fauteuil sont une preuve supplémentaire du caractère charismatique de son leadership.

La volte-face de la situation vénézuélienne re-pose la question des causes et des formes du populisme, dont l'histoire est longue et complexe. Encore davantage lorsque les transgressions et les défis à la "main invisible" se répandent comme une tache d'huile dans un contexte de réchauffement de la planète.

Chavez incarne dans son pays, de manière paradigmatique, le renouveau et la renaissance médiatique du néo-populisme. Jeune colonel en 1992, à l'issue d'un putsch avorté, il est devenu le symbole de la cause "bolivarienne" (mythe têtu d'une Amérique latine autonome et unifiée) et le porte-parole d'un discours libérateur. Il ne faut pas oublier qu'il est aussi un diplômé de la prestigieuse Université Simon Bolivar en sciences politiques. Rien d'étonnant alors d'observer que ses premiers actes politiques témoignent d'une lutte ouverte contre l’establishment et la corruption, associés à la crise structurelle du pays. Enfin, une fois président, son programme le conduit à faire voter plusieurs lois sur l'expropriation des terres improductives et le contrôle de l’industrie pétrolière.

Récapitulons : cet exemple, face à l’embarras conceptuel, permet de dégager quelques signes de reconnaissance, afin de mieux saisir les caractéristiques de la question populiste et ses manifestations charismatiques. On peut en tirer trois constats:

Premier constat : le populisme n'est pas un simple mouvement de masse, mais la réponse des masses à l'action (jugée courageuse) d'un homme charismatique. Le style du leader compte pour beaucoup, car la forme entraîne le fond. C’est le jeu de la séduction et du savoir-faire, de la finesse dans l’esquive, du contact direct et chaleureux. L'énergie étant contagieuse, la dimension anti-dépressive du charisme n’est pas absente. Le leader charismatique épouse la rhétorique, mais rarement la démagogie et, si l’imposture guette le chef démagogue, la démesure accompagne le leadership populiste.

Deuxième constat : l’effervescence sociale n’est pas la caractéristique principale du populisme, mais la volonté farouche de rupture. Le ciment qui le fonde n’est pas sociologique, mais psychologique. Véritable socle sur lequel tous les autres composants (sociologiques et économiques) se mettent en place pour former un nouveau monde imaginaire.

Enfin, troisième constat : l’appel populiste s'adresse à tout le peuple, à tous ceux qui subissent en silence l’impasse et la misère. Il y a dans cet appel l’évocation des grands mythes fondateurs, c’est là sa puissance et sa raison d’être. Les symboles jouent ici un formidable rôle de reconnaissance.

Par ailleurs, il faut insister sur le contexte : le populisme émerge toujours associé à une situation de crise sociétale. Sa signification se trouve en amont lorsque le fonctionnement de l'état s'est rendu hermétique au peuple et la classe politique coupable d'une confiscation sournoise du pouvoir. Cela s'accompagne d'un épuisement culturel et idéologique, d'un manque de confiance dans l’avenir et d’une dose létale de conformisme. La cohésion sociale (nationale) cesse d’être un rempart contre le processus de désintégration et l’action corrosive de l’immobilisme des institutions. D'où la sensation de vieillissement. En réalité, il y a une absence de projet commun. C'est l'enchaînement de trois facteurs : la déception, la frustration et l’attente. La croyance dans le gouvernement se fissure et l’avenir fait peur. Le doute se transforme en silence politique complice et en individualisme étroit. Il y a un sentiment diffus et contradictoire d’ordre et de changement.

En somme, le néo-populisme n'annonce pas la fin d’un système, ni le commencement d’un autre, mais l'état de délabrement de la gouvernance démocratique. D'où la nécessité de le (re)connaître, l'utilité de le comprendre et l'intérêt de le canaliser autant que possible.

Pour revenir au cas de Chavez, nous nous trouvons devant une des multiples expériences actuelles de recomposition des forces politiques institutionnelles dans le monde. Si les partis de gauche et de droite se décomposent dans un libéralisme gestionnaire, des mouvements de résistance s'incarnent sous la forme de remakes populistes inattendus. La question néo-populiste est devenue, aujourd'hui, le symptôme politique de la crise de la démocratie représentative.

Il peut paraître naïf de remonter à Pascal pour rappeler que la logique de la raison dérape sans l'aperçu de la logique du cœur. Mais, incontestablement, c'est là que se situe le talon d'Achille de la science politique classique, et encore davantage des élites tristes au pouvoir, trop prises dans le carcan technocratique et la mécanique calculatrice de la pensée unique. La psychologie politique retrouve là une de ses raisons d'être.

7.Le chantier du discours sécuritaire : la ville et l'insécurité

La ville est généralement le centre de nombreuses représentations associées à la politique, ainsi l'étude de ce phénomène est devenue un chantier pour la psychologie politique. Pour les responsables de la fameuse école de Chicago, la ville est un "état de l'âme" ( R. Park), d'autant que la matrice psychologique urbaine marque profonde mente les mentalités et les comportements de ses habitants.

Chacun sait que la politique est le résultat de l'urbanisation. La racine étymologique de ville, cité, politique est la même : polis. Ainsi toutes les villes ont une histoire politique, côté rue, des journées herboriseurs, et côté jardin, les officines de corruption. L'urbain engendre des représentations affectives, comportements stratégiques, personnalités "citadines", émotions qui terrorisent ou charment. La ville attire et elle répugne. Et elle dégage des styles de vie contradictoires.

Faut-il rappeler l'importance - dès tous les temps - octroyé par le pouvoir politique à l'aménagement de l'espace public de la ville ? Cela fait partie de la legitimisation de l'État : la mémoire collective de masses s'en nourrie en permanence. Il y a là, au milieu des jardins et à l'ombre des monuments, une véritable agenda historique de l'identité politique des peuples, de ses héros et martyrs, de ses batailles, de l'idéalisation des grands projets, et rarement le souvenir des grands échecs.

Par ailleurs, comme à la fin du XIXe siècle, la ville (les mégapoles et plus particulièrement leurs banlieues) est perçue sous l'optique du danger et l'insécurité : le sentiment de menace permanente se traduit par une demande de plus en plus forte de mesures répressives. La littérature psychologique sur le syndrome des "foules délinquantes" est à la base des interprétations politiques à la fin du XIX siècle. Aujourd'hui la question de la sécurité est devenue le centre et la pierre d'achoppement des discours politiques.

L'idéologie politique puise dans les scènes de la vie quotidienne des villes: le bruit, la promiscuité, la saleté, les maladies, le vice, le désordre, le melting-pot culturel, l'anonymat, la marginalité, mais également se dégagent d'autres arguments plus positifs: le changement, la vitesse, l'échange, l'animation, la technologie, les divertissements, les équipements sportifs et culturels. Nul n’ignore que le gigantisme des villes est devenu le symbole à la fois de la gestion politique et la vitrine de l'ambiguïté intrinsèque de la modernité. Singapour, Mexico, Sao Paulo, New York, sont là pour rappeler la puissance et l'arrogance du pouvoir.

L'attentat terroriste du 11 Septembre 2001 aux tours jumelles de New York mêle dans un même acte politique les multiples représentations contradictoires de l'urbanisation, l'idéologie et le sentiment d'insécurité.

8. L'État et la solidarité

Rarement les rapports entre l'Etat, la solidarité humaine et l'auto estime sont analysés comme un chantier psychopolitique. Pourtant, le principe de solidarité est un trait d'union qui traverse le temps. En effet, l'idée solidariste est restée latente depuis saint Paul et Marc-Aurele, sans oublier les actualisations social-chretiennes, au cour de la première moitié du XIXéme siècle de Pierre Leroux. C'est chez lui que le mot trouve une acception politique, pour devenir à la fin du siècle un grand thème donnant lieu à de nombreux débats avec la participation de plusieurs universitaires (H. Marion, F. Passy, C. Janet, Ch. Gide, H. La Fontaine, F. Buisson, E. Boutroux, E. Durkheim, C. Bouglé et bien d'autres, dont les contributions montrent la richesse.

Plus politique que philosophe, Leon Bourgeois (1912)est le catalyseur intellectuel de l'ensemble bigarré de positions solidaristes, afin de réaffirmer une évidence théorique : l'organisation politique de la société est la condition première de l'évolution vers une société plus juste. D'autant que l'idéal social démocratique ne peut se réaliser en dehors d'une République au sens de la "politeia" grecque. C'est là que la pratique humaine qui concerne l'ensemble de citoyens. Car la sécurité et le bien-être, l'instruction et la justice, l'assurance contre les risques prévisibles, et les garanties de la liberté individuelle, passent par la structuration du "bien commun", dont le lien n'est autre que la solidarité réciproque. Le solidarisme se caractérise par des interventions spécifiques du politique sur les structures sociales, donc l'Etat.

Parce que l'idée de solidarité exprime, selon Bourgeois, une valeur politique, il faut lui proposer un cadre juridique et sociologique dont la justification est à la fois morale et scientifique. C'est le propre du raisonnement poussé jusqu'aux limites par le positivisme politique. Ainsi, il écrit : "La nature n'est ni juste ni injuste, c'est l'homme qui détermine la valeur de choses et des comportements". Et ajoute : " Le propre de l'homme c'est non pas de se révolter contre les lois de la nature mais de s'en servir, de les plier à son usage, de choisir parmi les moyens ceux qui le mènent à ses fins. Il asservit les lois, la nature, et par là conquiert sa propre liberté".

Quel est l'argumentaire explicatif du solidarisme. Un point de départ : la vie humaine est individuelle et sociale. C'est un truisme de dire qu'elle est faite d'interdépendance, de réciprocité, d'association et d'équilibre. A y réfléchir l'humanité est une solidarité de fait: l'homme est un animal social, voire politique. C'est à cause de la rupture du trait d'union que l'injustice montre sa laideur et les antagonismes d'intérêts effacent l'essentiel commun des hommes. D'où la recherche d'une issue politique capable de désamorcer la spirale de la violence et la reproduction de l'injustice. C'est un impératif moral, mais démunis des vieux démons métaphysiques. L'esprit de justice n'est pas une simple idée sortie de la tête des quelques sages, mais l'issue rationnelle à la violence et au désir de domination que la "lutte pour la survie" avaient imposé aux hommes la satisfaction des besoins primaires à l'aube de l'humanité.

Par conséquent, la théorie solidariste de Bourgeois s'interroge et souhaite répondre à la question de la valeur sociale de devoir. C'est par l'expérience récurrente des générations, l'éducation et le raffinement progressif et cumulée des cultures aussi diverses que complémentaires. Mais, si le mécanisme est simple, à première vue, il opère d'une manière complexe. D'abord, c'est la reconnaissance des "créances" et des "dettes", autant que la présence des "quasi-contrats" de réciprocité.

Il y a ainsi un même mécanisme qui fonctionne dans deux temps:

Premier temps : la reconnaissance de la dette envers l'humanité. L'homme est le produit d'une culture et des connaissances cumulées par l'humanité de génération en génération. De fait, il est débiteur et par conséquent l'homme doit s'acquitter de sa dette envers ses ancêtres, et ses coassociés (ici et maintenant); de plus, il faut qu'il s'occupe de ceux qui viendront après lui. C'est là où l'économie est un acte politique et moral, individuel et collectif.

Deuxième temps : le quasi-contrat. Contrairement à Rousseau qui propose un mythe pour expliquer les origines de l'humanité, sous la forme d'un contrat-social, Bourgeois parle d'un quasi-contrat, rétroactivement consenti, en tant que reconnaissance de la dette de chacun avec autrui. C'est le prix à payer à la nation pour la liberté; sa juste part - écrit Bourgeois - " selon une progression qui imposera nettement à chacun une charge véritable correspondante aux bénéfices qu'il tire de la société".

La question psychologique pousse la réponse politique dans une unité dialectique : Comment réparer la cassure de la solidarité sociale qui engendre l'injuste, donc le sentiment de perte de lien ? La seule prise de conscience ne suffit guerre. Il n'y a plus de place à une "utopie" quelconque. C'est là que l'État (républicain) peut jouer un rôle central et devenir une force de proposition. Certes, à condition que les principes de l'intérêt général soient respectés et la justice sociale puisse retrouver un point d'équilibre. La démocratie, étant une méthode pour gouverner, peut le permettre dans un espace public ouvert au dialogue, afin de ne pas escamoter les contradictions. Car, il serait une erreur de ne pas reconnaître que derrière toute solidarité, des conflits existent en puissance, même si la concertation les adouci. De fait, le moteur du changement n'est pas ici la "lutte de classes", mais l'effort pour l'harmonisation de forces en tension grâce à la parole et la délibération collective.

Ici, l'État joue son rôle d'arbitre et selon Bourgeois : "L'État, dont la raison d'être est d'établir la justice entre les hommes, à donc le droit et, par conséquent, le devoir d'intervenir pour établir l'équilibre". Or, l'expérience montre la distance considérable entre la théorie abstraite de juristes et la pratique concrète de la citoyenneté. Car, l'État prend corps avec son appareil administratifs et s'oppose parfois aux citoyens, c'est à dire à la Nation qu'il est censée de représenter. Le pouvoir de l'État est ainsi ressenti comme une contrainte, voire une anti-liberté. Telle dérive bureaucratique n'échappe pas à la réflexion de Bourgeois. L'Etat-Républicain doit se garder non seulement de ses propres perversions, mais des effets de la pression de l'oligarchie financière qui pénètre et corrompe de façon insidieuse l'appareil administratif.

C'est là l'appel à la citoyenneté, profondément encré dans la démarche solidariste, afin de dénoncer les abus, et de plaider pour l'instauration des contre-pouvoirs. Car, le pouvoir tend à faire croire à des réformes illusoires, dénaturer et déformer l'information, ou encore à distribuer le chaud et le froid en fonction des directives qui échappent au contrôle de la Nation.

Voilà pourquoi, Bourgeois pose le problème de la liberté, de la "propriété" et du couple "capital-travail" dans le droit fil de l'approche de l'Etat-Républicain, sous le contrôle de la Nation, afin de ne pas tomber dans les excès d'une vision collectiviste ni l'égoïsme d'une pratique purement individualiste. Ainsi, il n'est pas question de transférer dans les mains de l'État les moyens de production, mais d'équilibrer les secteurs où les excès sont flagrants. Car, l'analyse de la société réduite à l'ordre économique est à la fois incomplète et trompeuse. La loi est une ressource puissante pour contraire l'emprise de corporatismes sans avoir recours à la violence.

La théorie solidariste peut se retrouver dans les réflexions de R. Lane (1982), dont l'approche psychopolitique réaffirme l'idée que la justice et l’équilibre n'existent spontanément dans la nature, en même temps qu'il s'agit des valeurs qui découlent de l'expérience collective et se canalisent à travers l'intervention de l'Etat. Ainsi, l'estime de soi est devenue une affaire d'Etat. Dans ses travaux Lane met en évidence les rapports étroits entre l'estime de soi et le pouvoir public. Car, c'est l'Etat, à travers ses agents, qui confère des récompenses psychologiques puissantes : des honneurs et de la reconnaissance sociale, le statut et la renommée.

Par conséquent, explique Lane, l'Etat peut favoriser (ou pas !) les comportements sociaux et l'equilibre psychologique collectif, lorsque le respect à soi même et autrui sont renforcés, la dignité de chacun est garantie, et l'importance de l'argent et du pouvoir trouvent une juste place dans l'echelle des valeurs communes.

L'Etat n'est pas un simple appareil administratif, mais une communauté d'inserts collectifs, dont le rôle est d'assurer la distribution de richesses matérielles, mais le garant de l'équilibre et des valeurs communes. D'où son caractère politique. Certes, hors du cadre républicain, l'Etat peut se transformer en tyrannie ouverte ou déguisée.

9. Le chantier de l'économie politique et de ses rapports avec la psychologie

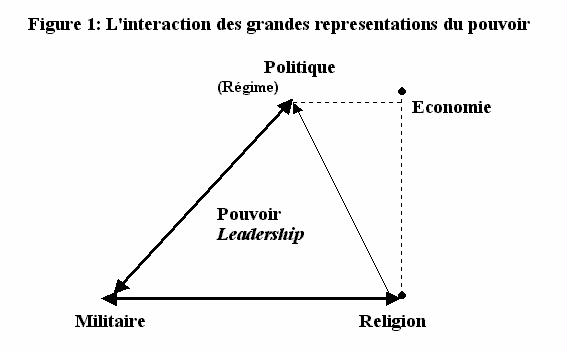

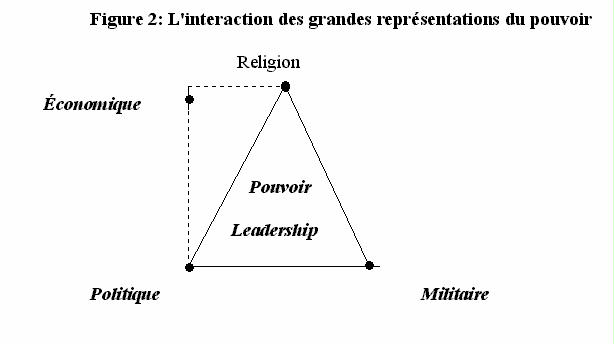

Faut dire que ce chantier est en pleine évolution, voire en quête d'autonomie fontionnelle. Si, la vieille question du pouvoir politique, est représenté par un triptyque fort ancien, dont les éléments sont symbolisables par une figure triangulaire en mouvement rotatif, l'économie politique réintroduit le psychologique, mais d'une manière équivoque avec la formule : "l'homo economicus". Car, ici la question psychologique est autour du leadership à un moment donné. Rappel : tout pouvoir (commandement) à un visage

L'histoire des processus politiques et de ses régimes illustre à merveille la complexité de l'interaction de leurs composants. Certains auteurs classiques ont postulé une éternelle circularité de la structure du pouvoir. Pourtant, sans revenir aux querelles idéologiques, il semble utile de re-situer un quatrième composant du pouvoir qui progressivement surdétermine l'ensemble, et dont la particularité est de toujours rester à l'ombre, bien que de nos jours sa présence est devenue d'une grossière évidence : le système économique.

Si, dans ces dernieres décennies, il y a eu plusieurs tentatives pour développer une psychologie économique (Katona 1963, Albou 1884, Lassare 1995) pratiquement personne s'est occupé de ses liens avec les régimes politiques. Certains on voulu introduire un rapprochement avec le concept de "besoin". Or, telle initiative s'est transformée en vœu pieux. Ni les économistes ni les psychologues ne sont arrivés à en faire une notion commune. L'effort est épistémologique. Il faudrait revenir au dialogue (subjectif-objectif) proposé par H. Berr et certains de ses disciples, notamment Simiand, dans le cadre d'une théorie synthétique. Et surtout sans oublier l'œuvre de G. Tarde (1902) qui porte déjà justement le titre de "psychologie économique". Il dénonce dans ce cours au Collège de France l'erreur de méconnaître la nature " éminemment psychologique des sciences sociales , dont l'économie politique n'est qu'une branche" ( souligné par nous). Or, contrairement à ce vœu la économie politique s'est situé hors du champs des sciences humaines et sociales pour devenir une technique.

C'est pourquoi le "vide" persiste encore. Or ce "vide" la psychologie politique est en mesure de le combler, à condition dépasser la simple utilisation des méthodes psychosociologiques pour étudier les comportements de "consommation".

Pour y parvenir il faudrait la re-ouverture des vieux chantiers épistémologiques qui renforcent le cloisonnement de chaque discipline. Car le manque de dialogue et d'inter-communication entre les disciplines humanistes et sociales a fortement contribué à leur propre épuisement sous la forme des micro-théories autonomes.

1O. Un chantier sorti de la nuit des temps : religion, psychologie et politique

La question de la relation omniprésente de la religion avec l'ensemble des phénomènes sociaux, politiques et psychologiques est un truisme. Tous les auteurs classiques en conviennent. L'histoire en témoigne. Or, le poser dans le cadre actuel, quand l'emprise religieuse est évanescente en occident, relève d'une réflexion plus récente. La montée de l'islamisme dans le monde et son caractère terroriste (l'attentat du 11 septembre 2001 à N. York) sont des faits, dont l'amalgame est fâcheux, mais non moins pertinent.

Sans vouloir évoquer les clichés, largement vulgarisés par la presse, les réflexions des quelques sociologues et politologues tels Kepel (1991), Barber (1997), puis Huntington (1996) montrent l'importance contingente de la question religieuse de nos jours. L'islam n'étant que le sommet d'un iceberg, le renouveau religieux se trouve au cœur de la transmutation culturelle, du malaise de société moderne et de la crise politique de la démocratie représentative.

Faut-il rappeler l'hypothèse du rôle la religion dans l'organisation sociale, à l'aube de l'humanité, et dans les périodes de crises profondes (le moyen âge en occident reste un paradigme), pour comprendre son poids aujourd'hui ? Ainsi la figure que nous avons utilisée (ci-haut) pour montrer l'interaction des grandes représentations du pouvoir nous permet de reposer la question de la religion comme le sommet historique de la pyramide de la notion d'autorité. C'est l'ordre religieux au sens théocratique qui reste dans l'ombre, encore aujourd'hui, de ordre "politique" .

Sans rallier les conclusions de l'essai de S. Huntington (1996) faire attention à l'éventualité d'un retour du refoulé religieux est une attitude candide. La société occidentale est sortie depuis un moment des guerres de religion, quoique la virulence et la durée du conflit d'Irlande du Nord devrait (nous) faire réfléchir davantage. D'ailleurs, la séparation de l'État et l'église reste un vœu pieux dans un occident profondément marqué par la tradition judéo-chrétienne.

Le réveil musclé de l'Islam fait partie d'une longue série d'évènements qui montre la fragilité des valeurs laïques et le retrait des positions matérialistes, scientifiques et rationalistes.

Le retour du religieux en politique - sous diverses formes - s'inscrit dans la crise qui traverse depuis plus d'un siècle la culture dite occidentale. Faut-il insister sur le fait qu'il s'agit d'une crise de "sens" plutôt que de "vérité" ? Il y a là un vaste terrain vide, jadis occupé tant bien que mal par ce que certains appellent encore le "sacré", c'est à dire le rapport psychologique de l'homme avec le cosmos. Question ancienne, mais jamais vraiment dépassée, qui retrouve une place dans les nouveaux rapports à ciel ouvert que la religion tisse avec la politique à travers la reconversion religieuse des anciens pays communistes, la vision providentielle de l'idéologie libérale de G.W. Bush ou l'engagement des islamistes dans le terrorisme politique.

Comment expliquer cette renaissance religieuse ? Les réponses sont multiples, Spengler n'a-t-il pas déjà parlé au début du XX siècle de la "décadence d'occident", l'impact de la modernisation et la technologie sur les structures traditionnelles, les traumatismes affectifs et sociaux, la fragmentation de l'homme moderne, et les besoins qui en découlent autour de la recherche d'une nouvelle identité dans un monde sans repères. En somme : c'est une réaction en chaîne à la laïcisation de la société, au relativisme culturel et moral, à l'individualisme et la solitude des masses. Les conséquences sont une réaffirmation des valeurs canoniques d'ordre, de discipline, de solidarité de groupe et de cohérence psychologique.

En quelque sorte la religion prend la place de l'idéologie de l'émancipation politique, et, le nationalisme confessionnel celle du cosmopolitisme révolutionnaire issu des révolutions modernes. La force de la transfiguration du religieux nous révèle un fait étonnant : le retour de la religion touche toutes les couches sociales, notamment dans les pays occidentaux : les secteurs urbains, les immigrés, les jeunes et certains intellectuels déçus de la modernité.

Impossible donc de faire comme si ce chantier n'existait pas. Or, les psychosociologues expérimentalistes campent sur des positions révolues en matière de religion, sauf quelques rares exceptions. Il faut se tourner du côté de la sociologie classique et des études en sciences politiques pour reprendre les traces d'une si longue histoire et d'une rentrée si peu attendue, malgré les signes existants depuis fort longtemps.

11. Le besoin d'une réflexion inattendue : les rapports entre l'état de la science et la pratique politique.

L'emprise du modèle de sciences dures sur les SHS s'est effritée. Nombreux sont les voix qui se prononcent pour une révision de l'état de la question. L'écart entre l'émotion et la raison est en train d'être dépassé.

La fragmentation des sciences humaines et sociales (SHS) dont nous avons décelé une de raisons du retour de la psychologie politique et de la tache de se doter d'une nouvelle transdisciplinarité pose un problème encore majeur : la crise de l'approche scientifique et des modèles issus de la modernité est-elle responsable de l'absence d'un projet alternatif de société ?

La crise de la modernité frappe tous les domaines. C'est une déflagration, dont les conséquences sont politiques. Le marasme démocratique réponde - à notre avis- à l'essoufflement du projet humaniste et rationaliste des lumières. De fait, les SHS esse trouvent dans l'œil du cyclone. Comment ne pas s'apercevoir que la fragmentation du savoir en SHS et la multiplication de micro-théories laissent sans réponse les grandes questions de société de ces deux derniers siècles.

En réalité, l'époque contemporaine traverse une crise aiguë de manque de synthèses, dont le symptôme est la perte du sens collectif et d'un horizon théorique. L'avenir est envisagé subjectivement d'une manière incertaine et indéchiffrable. L'ambiguïté brouille les pistes, renverse les perspectives et fragmente la vision du monde introduite par la modernité. Le siècle des lumières s'obscurcit. La perception de ses grands principes fondateurs (la rationalité, l'universalisme, l'humanisme et la laïcité) se trouble et la réalité se fait évanescente.

La société actuelle est perçue en conséquence comme plus complexe et son processus d'évolution fort peu maîtrisable. Les cadres de compréhension de ses racines, la relation entre société et individu, culture et politique, se trouvent profondément altérés et méconnus de surcroît. D'ailleurs, si la société moderne retrouve une nouvelle phase de globalisation, la transformation des rapports humains et des rapports de production modifie les mentalités autant que les contours de la civilisation. De fait, dans ce contexte, le modèle démocratique montre ses limites, curieusement, au moment même où il s'impose à l'échelle de la planète.

Certes, la société est devenue réflexive, autocritique et globale, mais la sociologie de la modernisation est en train de développer un fatalisme négatif et des comportements à la fois plus compétitifs et davantage individualistes. Les rapports sociaux et les expectatives psychologiques ont changé de nature. En conséquence, l'approche des SHS n'échappe guère à cette évolution générale.

Si une telle incertitude touche à la fois le domaine de l'expérience individuelle et celui des institutions collectives, c'est la pertinence, non seulement des gouvernements, mais également des sciences, autant les "naturelles" que les "sociales", qui sont en cause. Certes, la question n'est pas nouvelle en ce qui concerne les sciences sociales, mais elle pose à nouveau deux problèmes, l'un évoqué dans les années 60 par Snow, sur la séparation progressive de la culture scientifique (dure) et de la culture littéraire (molle), l'autre un bilan paradoxal de la production de la connaissance en sciences sociales : le syndrome des "micro-théories". Plus elles se multiplient (via les expériences de laboratoire ou les travaux purement empiriques), moins on dispose d'une théorie sociale explicative compatible avec l'évolution vertigineuse du monde. En conséquence, la connaissance s'émiette, se fragmente et finit par se transformer en connaissance de rien. Il existe deux politiques du savoir que les politiques eux-mêmes sont en train d'écarteler : l'attitude de l'expert, de plus en plus légitimé par les pouvoirs, est trop partielle, car munie de la sensibilité de l'histoire. En revanche, l'attitude du généraliste correspond mieux à l'urgence de tenir compte de l'ensemble. Il s'agit de renverser ou plutôt re-équilibrer la tendance à la micro-specialisation et l'in communication du savoir qu'en résulte. Une manière d'envisager une telle démarche consiste en réconcilier à la fois la raison et l'émotion, la subjectivité et l'objectivité, ainsi que la volonté de réduire la distance entre les approches qualitatives et quantitatives. A fin d'illustrer la tâche, voici un schéma (provisoire) de las variables à considérant en el analyses de las perceptions de l'interaction sociale et politique.

Ce schéma (simple échafaudage à revisiter) re-introduit trois dimensions, à notre avis négligées par la psychologie sociale et les SHS lorsqu'elles se penchent dans la recherche d'explication de la réalité construite par les hommes. A savoir : la culture, l'historie et le temps. Les éléments que nous appelons "antécédents" sont le levier de la situation hic nunc, autant que les variables dites d'expectatives (conséquences perçus par les individus) permettent d'envisager le cadre large dans lequel se situe le processus psychologique des changements politiques.

En réalité, notre démarche appel la coopération transversale des connaissances, au lieu de chercher le paradigme perdu ou le retour à la matrice originale Voilà la question d'une heuristique psychopolitique : simplement observer les phénomènes en mouvement, et l'interaction des comportements humains dans un devenir historique (avec continuité et ruptures), dont les conséquences peuvent être perçues, sans faire de la rationalité un système fermé, ni postuler une connaissance unique et indépassable, en dehors de la expérience, à la fois objective et subjective.

Albou P. (1984) : La psychologie économique. Paris. PUF.

Arendt H. (1972) : Le Système totalitaire. Paris. Seuil.

Barber. (1997) : La democratie forte. Paris. DDB. Barbuto J (1997) : Taking the charisma out of the transformation leadership.JSBP. Vol. 12, n°3,689-697.Beauvois J.L. (1994): Traité de la servitude libérale. Paris. Dunod.

Bellenger L. (1992) : L'Argumentation. Paris. ESP.

Breton Ph. (1996) : L’Argumentation dans la communication. Paris. La Découverte.

Brechon P. (1994) : Le Discours politique en France. Paris. La Documentation française.

Bruner J. (1996) : Meyerson aujourd'hui: quelques réflexions sur la psychologie culturelle. In Parot F. : Pour une psychologie historique. Hommage à I. Meyerson. París. PUF.

Cuche D. (1999): La Noción de cultura en las ciencias sociales. Buenos Aires. Nueva Visión.

Christie R. et Jahoda M. (1954): Studies in Scope and Method of the Authoritarian Personality. N.Y. Free Press.

Christie R. et Geis F. :Studies in Machiavelianism.N.Y. Academic Press. 1979.

Cotteret J-M (1973) : Gouvernant et gouvernés. Paris. PUF.

Debray R. (1998) : Le Monument ou la Transmission comme tragédie. In Actes des entretiens du patrimoine. Fayard.

Desmezières C. et Lehodey F.(1994): Les Enfants et le Machiavélisme. CEPS. U. de Caen.

Dorna A. (l989) : La psychologie politique, un carrefour disciplinaire. Hermès 5/6. Paris.

Dorna A. et Ghiglione R. (l990) : Psychologies politiques. Psychologie Française. T. 35-2. Paris.

Dorna A. (l991) : Changement et persuasion. Thèse d’Habilitation. Université Paris 8. Saint Denis.

Dorna A. (1994) : Diagnostic de la société démocratique contemporaine, pour une psychologie politique pluridisciplinaire. Connexions n°64.

Dorna A. (1995) : Les Effets langagiers du discours politique.Hermes n°16.Paris.

Dorna A. (1996) : Personnalité machiavélique et personnalité démocratique. Hermès n°19. Paris.

Dorna A. (1998 a) : Le Leader charismatique. Paris. DDB.

Dorna A. (1998 b) : Fondements de la psychologie politique. Paris. PUF.

Dorna A. (1999) : Le Populisme. Paris. PUF.

Duchesne Sophie (1998) : La Citoyenneté à la française. Paris Presse FNSP.

Garzon A. et Seoane J. (1996) : El marco de investigacion del sistema de creencias post-modernes.Psychologie politique n°13. Valencia. Espagne.

Gerthé J. (1979) : Le Langage des socialistes. Paris. Stanké.

Ghiglione R. et Bomberg M. (1998) : Discours politique et télévision. Paris. PUF

Ghiglione R. et al (1986) : L'Homme communiquant. Paris. Colin.

Ghiglione R. et al (1989) : Je vous ai compris. Colin. Paris.

Goleman G. (1995) : Emotional intelligence. N. Y. Batam books.

Guéraine M. (1998) : Le Prince moderne. Paris. Flammarion.

Hagège C. (1985) L'homme de paroles. Paris. Fayard. Hass V. et Jodelet D. ( 1999) : Pensée et mémoire sociale. In J.P. Petard : psychologie sociale. Bréal.

Halloway J. et Pelaez E.: Zapatista! Reinventing Revolution in Mexico. London. Pluto Press. 1998.

Hass V. et Jodelet D. (1999) : Pensée et mémoire sociale. In JP Petard: psychologie sociale. Paris. Bréal.

Hassan al-turabi (1992) : The islamic awakening'second wave. New perspectives quartely. 9, p. 52-55.

House R. (1992) : Personality and Charismatic Leadership. Leadership quarterly 3(2), 81-108.

Huntington S. (1997) : Le choc des civilisations. Paris. Jacob.

Jodelet D. (1992) : Mémoire de masses: le côté moral et affectif de l'histoire. Bulletin de Psychologie, 45, n°405.

Katona G. (1963) : Psychological analysis of economics behavior. N. York. McGraw-hill

Kepel G. (1997) : La revanche de Dieu. Paris. Seuil.

Kiss A. (1999) : Des aveux incertains ? Topiques, n° 70.

Labbé D. (1983) : F. Mitterand. Essai sur le discours. Paris. La pensée sauvage.

Lane R. (1982) : Gouvernement and self- esteem. Political To day, vol 1, 1, 5-31.

Lassare D. (1995) : psychologie sociale et économie. Paris. Colin.

Laurens S. et Roussiau N. (2002) : La mémoire sociale : identités et répresentations sociales. Rennes. PUR.

Leroux R. (1998) : histoire et sociologie en France. Paris. PUF.

Manin B. (1995) : Le Principe du gouvernement représentatif. Paris. Flammarion.

Namer G. (1987) Mémoire et société. Paris. Méridiens.

Rajchenberg E. et Héau-Lambert C. (2000) : Las Mil y Una Memorias. Revue «Bajo el volcan». Puebla. (Mexique)

Rouquette M.L. (1994) : Sur la connaissance des masses. Grenoble. P.U.G.

Reboul B. (1994): Comparaison de la structure du langage de deux types de personnalité: le machiavélique et le non-machiavélique. Maîtrise. U. Paris 8

Rondeau A. (1986) : La Relation supérieur-subordonné: un modèle diagnostic. Revue québécoise de psychologie. Vol.7, n°&-2.182-202

Thompson J.B.( 1995): The Media and Modernity. Stanford. University Press.

Trognon A. et Larrue J. (1994) : Pragmatique du discours politique. Paris. Dunod.

Bonnes feuilles extraites de l'ouvrage De l'âme et de la cité d' A. Dorna

(à paraître chez In Press prochainement)